来源:滨海县国土资源局2016-05-16 11:13:54

文章上接:滨海县土地利用总体规划(2006-2020年) (上)

第六章 节约集约利用建设用地

第一节 优化配置建设用地

第三十七条 严格控制建设用地总规模

到2020年,建设用地总规模控制在32767公顷以内。各乡镇要根据土地利用总体规划确定的分阶段建设用地控制指标,明确近期建设用地的规模和布局。

第三十八条 严格城乡建设用地的增长管理

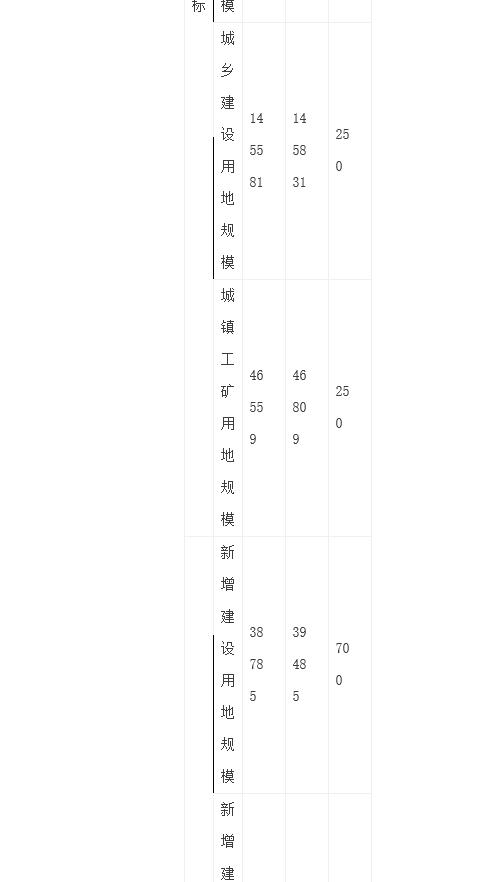

按照明确分解下达的城乡建设用地指标,划定城镇和村庄建设用地区,明确城乡建设用地规模边界和扩展边界,规定管理责任、管制规则和监管措施,综合运用经济、行政和法律手段,控制城乡建设用地盲目无序扩张。规划到2020年,城乡建设用地总规模控制在17504公顷以内,其中城镇工矿用地规模控制在3530公顷以内。

第三十九条 加强农村宅基地管理

合理安排农村宅基地,禁止超标准占地建房,逐步解决已有的超标准用地问题。新建住宅优先使用村内空闲地、闲置宅基地和其他土地。村内有空闲地、原有宅基地已达标的,不再安排新增宅基地。做好新农村发展用地选址和规划,促进农村居民点用地适度集中,按照统筹规划、分步实施、政府引导、群众自愿、因地制宜、注重实效的要求,结合城乡建设用地增减挂钩工作,稳步推进农村居民点的治理和整合。规划到2020年农村居民点用地规模控制在13975公顷以内。

第四十条 严格控制新增建设用地供应规模

2006-2020年,全县新增建设用地规模控制在2282公顷以内。其中新增城镇工矿用地控制在1199公顷以内,新增农村居民点用地控制在43公顷以内,新增交通水利用地控制在1040公顷以内。对新增建设用地实施分类控制,新增城镇工矿建设用地的年均供应量适度减少,各类基础设施用地年均供应量适度增加。

第四十一条 优化建设用地项目选址

建设项目选址应进行多方案比较,按照节约集约利用土地原则,在符合布局要求的前提下,优先采用占地少的选址方案。新建项目要优先利用现有建设用地,尽量不占和少占优质农用地。

第二节 充分利用存量建设用地

第四十二条 积极盘活城镇存量建设用地

依托滨海经济开发区、滨海港开发区、化工园区和各乡镇工业小区,着力推动农村居民点向中心村、城镇集中,工业向开发区、园区集中,全面提升滨海县建设用地节约集约利用水平。鼓励城镇现有建设用地的深度利用,鼓励企业利用工矿废弃地,加强对城镇内低效用地和零星分散土地的清理、收购、归并和前期开发,提高土地利用率。

第四十三条 稳妥推进城乡建设用地增减挂钩工作

按照因地制宜、科学规划、统筹实施的原则,积极开展城乡建设用地增减挂钩工作。积极推进农村建设用地复垦整理,促进农村居民点集中集聚,改善农村生产、生活和生态环境,优化城乡用地和产业布局。

第三节 建设用地空间管制分区及管制措施

第四十四条 允许建设区

城乡建设用地规模边界所包含的范围,是规划期内新增城镇、工矿、村庄建设用地规划选址的区域,也是规划确定的城乡建设用地指标落实到空间上的预期用地区。全县允许建设区土地总面积17504公顷,主要分布在东坎镇、滨海港镇及各乡镇镇区。区内土地主导用途为城、镇、村或工矿建设发展空间;区内新增城乡建设用地受规划指标和年度计划指标约束,应统筹增量与存量用地,促进土地节约集约利用;规划实施过程中,在允许建设区面积不改变的前提下,其空间布局形态可依程序进行调整,但不得突破建设用地扩展边界;允许建设区边界(规模边界)的调整,须报规划审批机关同级国土资源管理部门审查批准。

第四十五条 有条件建设区

城乡建设用地规模边界之外、扩展边界以内的范围,与城市总体规划和主体功能区规划相协调,规划期内可用于安排城乡建设用地增减挂钩等新增建设用地的土地。全县有条件建设区土地总面积4342公顷,其中根据《江苏省海洋功能区划(2011-2020年)》,预留有条件建设区2996公顷,主要分布在滨海港镇,其余1346公顷有条件建设区主要分布在滨海港镇、东坎镇及各乡镇镇区外围。区内土地符合规定的,可依程序办理建设用地审批手续,同时相应核减允许建设区用地规模;土地利用总体规划确定的城乡建设用地挂钩规模提前完成,经评估确认拆旧建设用地复垦到位,存量建设用地达到集约用地要求的,区内土地可安排新增城乡建设用地增减挂钩项目。规划期内建设用地扩展边界原则上不得调整。如需调整按规划修改处理,严格论证,报规划审批机关批准。

第四十六条 限制建设区

滨海县域范围内除允许建设区、有条件建设区、禁止建设区外的其他区域,总面积166194公顷。区内土地主导用途为农业生产空间,是发展农业生产,开展土地整治和基本农田建设的主要区域;区内禁止城、镇、村建设,控制线型基础设施和独立建设项目用地。

第四十七条 禁止建设区

禁止建设区主要是县域内主要生态功能保护区,以林地、湿地和水源保护区等生态用地为主体。滨海县禁止建设区土地总面积3412公顷,主要是苏北灌溉总渠生态走廊。区内土地的主导用途为生态与环境保护空间,严格禁止与主导功能不相符的各项建设;除法律法规另有规定外,规划期内禁止建设用地边界不得调整。

第四节 保障基础设施用地

第四十八条 保障必要的基础设施用地

规划到2020年,全县基础设施用地控制在7249公顷。

第四十九条 统筹安排公路用地

按照节地优先、建设新路与复垦弃路相结合的要求,加强对公路选线节地的引导,防止盲目重复建设。优先保障沿海高等级公路、204国道等重点工程用地。适度发展农村公路,到2020年基本形成比较完善的并与农村经济社会发展相适应、与镇村规划相协调、与区域干线公路网相衔接的农村公路网络体系。

第五十条 合理配置铁路发展用地

策应全县沿海开发和经济社会发展需要,适度增加铁路发展用地规模,保障铁路客运专线、城际轨道交通、路网干线等重点工程的用地需求,优化用地配置,引导铁路建设节约用地。优先保障沿海铁路客运专线、连盐铁路和北疏港铁路专用线用地。

第五十一条 加强对航道选线节地的引导

防止盲目建设,鼓励利用现有航道用地,尽量少占耕地及其他农用地。加快高等级内河航道网建设,提高内河航道等级,形成网络畅通、结构合理、系统完善、保障有力的现代化内河航运体系,为全县产业和沿海港口发展提供畅通的集疏运通道。重点支持滨海港疏港航道建设,适当安排航道整治工程用地。保障南、北疏港航道工程、淮河出海航道整治工程。

第五十二条 整合港口码头用地

优先支持滨海港区建设用地,合理利用沿海岸线资源,加快港口码头用地整合,优先安排集装箱、煤炭、粮食、油气、铁矿、化工中转运输系统用地。

第五十三条 统筹安排水利设施用地

按照水资源可持续利用、节水型社会建设以及流域治理和防洪的要求,优先保障国家、省、市重点水利设施用地,强化水利设施的规划选址和用地合理性论证。规划期内,重点安排南水北调东线工程、淮河入海水道二期工程、淮河流域防洪和治理系列工程的水利设施用地,适当考虑区域治理工程、水库建设工程、海堤达标建设、城市防洪工程等用地需求。

第五十四条 保障能源和矿产资源开发用地

按照积极发展电力、加快发展石油天然气、大力发展可再生能源的要求,统筹安排能源用地供应,优化能源用地布局,严格项目用地管理,重点保障大型输变电工程建设用地,促进能源工业持续发展,增强能源保障能力。

第七章 协调土地利用与生态建设

第一节 构建良好的土地生态环境基础

第五十五条 土地生态建设总体目标

按照建设环境友好型社会要求及生态县建设的总体目标,统筹协调土地利用与生态建设,建立类型齐全、布局合理、科学有序的生态网络,逐步改善生态环境质量,维护区域生态系统结构和功能的稳定,促进地区可持续发展。实现资源高效利用,生态良性循环,经济社会发展和人口、资源、环境相协调,使人民享有良好的生活质量,促进全县经济又好又快发展和社会的全面进步。

第五十六条 高度重视基础性生态用地

坚持培育和利用并举,发展与保护并重,严格实施滨海县生态县建设规划、滨海县“十一五”环境保护和生态建设规划。建立水源地、交通设施防护林,保护原有天然林、湿地和沿海滩涂等生态用地,控制各类用地无序开发,统筹安排生态用地比例,保障生态用地规模。规划期内,耕地面积不低于98898公顷,全县各镇均有分布,园地面积不低于2512公顷,主要分布在八巨、界牌、八滩等乡镇,林地面积不低于15656公顷,主要分布于渠北各乡镇,水域面积不低于11291公顷,主要是县域内的苏北灌溉总渠、中山河、通榆河等以及沿海的滩涂。

第五十七条 构建良好的生态用地格局

确立生态立县、生态兴县、生态强县的发展战略,按照高标准构筑“点、线、面”相结合的绿色生态体系,作为全县经济社会发展的生态屏障。形成结构合理、功能互补的土地生态空间格局,促进生态经济系统的良性循环。实现经济繁荣发达,城乡人居环境优美,区域生态系统良性循环,社会、经济与生态环境协调发展的生态县建设目标。

第二节 创建环境友好型土地利用模式

第五十八条 城镇建设节约集约利用模式

按照本区域的人均建设用地指标,制定各类型用地的人均占地指标并全面落实。加快推进工业向园区集聚、产业集群化发展步伐。加大旧城改造力度,结合新农村建设整理农村宅基地,回收废弃地和无主地。严格按照国家和省相关标准进行供地审批,提高待批用地项目的节约集约利用程度。

第五十九条 平原生态农业用地模式

按照“调优结构、提高品质、突破流通、增加效益”的总体思路,发展有机农业,建设高标准生态农业示范基地。在生产中积极推广可持续发展的农业清洁生产技术,控制农业面源污染。加强农田微型林网建设,将全县农田林网基本上建成微型林网。同时利用适宜废弃地以及其他土地种植果树、苗木,形成复合型生态农业土地利用模式。

第三节 加强土地生态建设

第六十条 加强土地生态建设

对工矿废弃地采取“谁破坏,谁复垦”、“谁复垦,谁受益”的政策,鼓励工矿企业自行复垦,无条件复垦的企业,要支付废弃地复垦整理费用,确保废弃地能及时有效地恢复重建。

村庄废弃地复垦,要与新农村建设结合起来,统一规划,统筹安排。严格按照规划用途整理复垦废弃土地。加大土地污染防治力度,对可能成为污染源的企业要采取“关、停、转”措施,使污染企业排放强制达标。大力发展生态农业,防止面源污染。

第八章 土地用途分区及管制规则

为指导土地合理利用、控制土地用途转变,依据土地利用现状、适宜用途和规划用途的一致性原则,土地利用地域的差异性和相似性原则,考虑到未来土地利用方向和空间布局,将全县土地分为基本农田保护区、一般农地区、林业用地区、城镇村建设用地区、独立工矿区和生态环境安全控制区共6个土地用途区。

第六十一条 基本农田保护区

滨海县划定基本农田保护区面积111793公顷,占全县土地总面积的58.39%,分布比较均匀,各乡镇均有分布。

本区土地用途管制规则:

1、区内土地主要用作基本农田和直接为基本农田服务的农田道路、水利、农田防护林及其他农业设施;区内的一般耕地,应按照基本农田管制政策进行管护;

2、区内现有非农建设用地和其他零星农用地应当整理、复垦或调整为基本农田,规划期间确实不能复垦或调整的,可保留现状用途,但不得扩大面积;

3、禁止占用区内基本农田进行非农建设,禁止在基本农田上建房、建窑、建坟、挖砂、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动;禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。

第六十二条 一般农地区

滨海县划定一般农地区面积14494公顷,占全县土地总面积的7.57%。主要分布在东坎、滨海港、正红、滨淮等乡镇。

本区用途管制规则:

1、区内土地主要为耕地、园地、畜禽水产养殖地和直接为农业生产服务的农村道路、农田水利、农田防护林及其他农业设施用地;

2、区内现有非农业建设用地和其他零星农用地应当优先整理、复垦或调整为耕地,规划期间确实不能整理、复垦或调整的,可保留现状用途,但不得扩大面积;

3、禁止占用区内土地进行非农业建设,不得破坏、污染和荒芜区内土地。

第六十三条 林业用地区

划定林业用地区面积15656公顷,主要分布于渠北各乡镇,占全县土地总面积的8.18%。

本区土地用途管制规则:

1、区内土地主要用于林业生产,以及直接为林业生产和生态建设服务的营林设施;

2、区内现有非农建设用地应当按其适宜性调整为林地或其他类型的营林设施用地,规划期间确实不能调整的,可保留现状用途,但不得扩大面积;

3、区内零星耕地因生态建设和环境保护需要可转为林地;

4、未经批准,禁止占用区内土地进行非农业建设,禁止占用区内土地进行毁林开垦、采石、挖沙、取土等活动。

第六十四条 城镇村建设用地区

划定城镇村建设用地区面积15657公顷,占全县土地总面积的8.18%。主要分布于东坎镇、滨海港镇和各建制镇。该区基础设施好,均位于全县干线公路上,交通方便,城镇布局按照城镇总体规划的要求,是全县商业流通和集市贸易的主要集散地。

本区土地用途管制规则:

1、区内土地主要用于城镇、农村居民点建设,与经批准的城市、建制镇、村庄和集镇规划相衔接;

2、区内城镇村建设应优先利用现有低效建设用地、闲置地和废弃地;

3、区内农用地在批准改变用途之前,应当按原用途使用,不得荒芜。

第六十五条 独立工矿区

划定独立工矿区面积1848公顷,占全县土地总面积的0.97%。本区分布零散,范围广,主要是采矿用地以及不宜在居民点内配置的工业用地。

本区土地用途管制规则:

1、区内土地主要用于采矿业以及其他不宜在居民点内安排的用地;

2、区内土地使用应符合经批准的工矿建设规划及相关规划;

3、区内因生产建设挖损、塌陷、压占的土地应及时复垦;

4、区内建设应优先利用现有低效建设用地、闲置地和废弃地;

5、区内农用地在批准改变用途之前,应当按原用途使用,不得荒芜。

第六十六条 生态环境安全控制区

划定生态环境安全控制区面积3412公顷,占全县土地总面积的1.78%。本区主要分布在苏北灌溉总渠沿线区域。

本区土地用途管制规则:

1、区内土地以生态环境保护为主导用途;

2、区内土地使用应符合经批准的相关规划;

3、区内影响生态环境安全的土地,应在规划期间调整为适宜的用途;

4、区内土地严禁进行与生态环境保护无关的开发建设活动,原有的各种生产、开发活动应逐步退出。

第九章 全面推进土地整治

第六十七条 全面推进土地整理

大力加强农用地整理。积极稳妥地开展田、水、路、林、村的综合整治,重点建设高标准基本农田,增加有效耕地面积﹑提高耕地质量﹑改善农村生产生活条件和生态环境。农用地整理基金要向粮食主产区﹑基本农田保护区和土地整理重大工程和重点项目倾斜。结合基本农田保护示范区建设,组织基本农田整理工程。

稳步推进农村建设用地整理。按照依法依规﹑尊重民意﹑因地制宜﹑循序渐进的要求,结合城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩工作,组织进行农村建设用地整理,加大农村废弃土地和闲置宅基地整理力度,开展迁村并点、退宅还田。

规划到2020年,通过农用地整理新增耕地3120公顷,建设用地整理新增耕地817公顷。

第六十八条 适度开发宜农后备土地资源

适度开发宜农其他土地。在保护生态环境的前提下,合理确定土地开发的用途和规模,有计划有步骤地推进后备土地资源开发利用。在保护一定的生态滩涂资源的前 提下,合理适度地综合开发利用荒地资源。规划期内通过土地开发实现新增耕地566公顷。

第六十九条 土地整治重点区域

农用地整理的重点区域为振东、八巨、界牌、正红、天场等渠北乡镇,建设用地整理重点区域为八滩镇、滨淮镇、界牌镇、五汛镇、正红镇等建设用地整理潜力较大的乡镇,土地开发重点区域主要是部分沿海滩涂、内陆滩涂和盐碱地,规划期内,土地整治共新增耕地4503公顷。

第十章 乡镇土地利用调控

第七十条 县城土地利用调控

1、土地利用方向与重点

东坎镇是滨海县的县城所在地。土地利用重点强化城市生产和服务功能,提升优化城镇功能,大力发展现代服务业和先进制造业,构筑县域核心功能区,注重城镇存量建设用地的内涵挖潜,中心城区的基本农田全部调出,保留适宜规模的耕地发展高效农业。

2、主要用地调控指标

新增建设用地占用耕地指标为347公顷;土地整治补充耕地(任务量)为137公顷;耕地保有量(任务量)为8018公顷;基本农田保护目标为4746公顷;建设用地总规模为4434公顷,其中城乡建设用地规模为3199公顷;新增建设用地669公顷。

第七十一条 滨海港土地利用调控

1、土地利用方向与重点

滨海港镇是沿海开发重要节点滨海港所在地。土地利用重点是保障港区和港城同步建设,其中港区以港口和临港工业开发为主,近期主要为能源产业服务,煤炭和大宗散货运输为主,远期逐步发展公用货物运输功能生产和服务功能,港城作为港区的生产、生活配套区域,重点是提升优化城镇功能,大力发展现代服务业和先进制造业,注重城镇存量建设用地的内涵挖潜,港区和港城中心区的基本农田全部调出,保留适宜规模的耕地发展特色农业、观光旅游农业。

2、主要用地调控指标

新增建设用地占用耕地指标为512公顷;土地整治补充耕地(任务量)为298公顷;耕地保有量(任务量)为13761公顷;基本农田保护目标为12304公顷;建设用地总规模为5114公顷,其中城乡建设用地规模为2122公顷;新增建设用地1034公顷。

第七十二条 重点乡镇土地利用调控

1、土地利用方向与重点

五汛镇、正红镇、滨淮镇、八滩镇是滨海县的重点镇,土地利用主要体现城镇建设和特色产业发展,重点发展各镇镇区、沿海工业园、各镇工业集中区等区域。

2、主要用地调控指标

(1)五汛镇

新增建设用地占用耕地指标为41公顷;土地整治补充耕地(任务量)为12公顷;耕地保有量(任务量)为9276公顷;基本农田保护目标为9488公顷;建设用地总规模为1430公顷,其中城乡建设用地规模为1100公顷;新增建设用地60公顷。

(2)正红镇

新增建设用地占用耕地指标为22公顷;土地整治补充耕地(任务量)为64公顷;耕地保有量(任务量)为7912公顷;基本农田保护目标为8085公顷;建设用地总规模为1915公顷,其中城乡建设用地规模为1524公顷;新增建设用地60公顷。

(3)滨淮镇

新增建设用地占用耕地指标为40公顷;土地整治补充耕地(任务量)为1150公顷;耕地保有量(任务量)为12039公顷;基本农田保护目标为12761公顷;建设用地总规模为3588公顷,其中城乡建设用地规模为2444公顷;新增建设用地105公顷。

(4)八滩镇

新增建设用地占用耕地指标为25公顷;土地整治补充耕地(任务量)为138公顷;耕地保有量(任务量)为6121公顷;基本农田保护目标为6221公顷;建设用地总规模为1598公顷,其中城乡建设用地规模为1094公顷;新增建设用地64公顷。

第七十三条 一般乡镇土地利用调控

1、土地利用方向与重点

一般乡镇主要是蔡桥镇、通榆镇、天场镇、界牌镇、陈涛镇、八巨镇等6个乡镇以及滨淮农场、淮海农场和新滩盐场3个农、盐场,土地利用以农业生产和生态建设为主。大力发展生态旅游、观光农业,严格保护耕地与基本农田,积极推进城乡建设用地增减挂钩,积极推行土地整理、复垦开发,有效地补充耕地。

2、主要用地调控指标

(1)蔡桥镇

新增建设用地占用耕地指标为35公顷;未安排土地整治补充耕地任务;耕地保有量(任务量)为4314公顷;基本农田保护目标为5299公顷;建设用地总规模为1164公顷,其中城乡建设用地规模为882公顷;新增建设用地42公顷。

(2)通榆镇

新增建设用地占用耕地指标为10公顷;未安排土地整治补充耕地任务;耕地保有量(任务量)为3186公顷;基本农田保护目标为3159公顷;建设用地总规模为699公顷,其中城乡建设用地规模为503公顷;新增建设用地19公顷。

(3)天场镇

新增建设用地占用耕地指标为32公顷;土地整治补充耕地(任务量)为572公顷;耕地保有量(任务量)为7604公顷;基本农田保护目标为7682公顷;建设用地总规模为2229公顷,其中城乡建设用地规模为1371公顷;新增建设用地72公顷。

(4)界牌镇

新增建设用地占用耕地指标为19公顷;土地整治补充耕地(任务量)为474公顷;耕地保有量(任务量)为7486公顷;基本农田保护目标为7886公顷;建设用地总规模为1582公顷,其中城乡建设用地规模为1233公顷;新增建设用地45公顷。

(5)陈涛镇

新增建设用地占用耕地指标为10公顷;土地整治补充耕地(任务量)为362公顷;耕地保有量(任务量)为6531公顷;基本农田保护目标为6770公顷;建设用地总规模为1466公顷,其中城乡建设用地规模为854公顷;新增建设用地19公顷。

(6)八巨镇

新增建设用地占用耕地指标为10公顷;土地整治补充耕地(任务量)为58公顷;耕地保有量(任务量)为4114公顷;基本农田保护目标为4238公顷;建设用地总规模为899公顷,其中城乡建设用地规模为721公顷;新增建设用地19公顷。

(7)淮海农场

新增建设用地占用耕地指标为14公顷;土地整治补充耕地(任务量)为339公顷;耕地保有量(任务量)为3597公顷;基本农田保护目标为7095公顷;建设用地总规模为504公顷,其中城乡建设用地规模为139公顷;新增建设用地21公顷。

(8)滨淮农场

新增建设用地占用耕地指标为92公顷;土地整治补充耕地(任务量)为901公顷;耕地保有量(任务量)为3727公顷;基本农田保护目标为7095公顷;建设用地总规模为317公顷,其中城乡建设用地规模为201公顷;新增建设用地41公顷。

(9)新滩盐场

新增建设用地占用耕地指标为8公顷;没有土地整治补充耕地任务;耕地保有量(任务量)为213公顷;基本农田保护目标为7095公顷;建设用地总规模为5829公顷,其中城乡建设用地规模为117公顷;新增建设用地14公顷。

第十一章 规划实施保障措施

第一节 健全规划实施的行政手段

第七十四条 严格执行土地利用总体规划

土地利用总体规划一经批准,就具有法定效力,任何单位和个人不得违反。各级人民政府及有关部门审批各类规划和批准、核准各类项目,必须符合土地利用总体规划。严格农用地转用的规划审查,所有单独选址建设项目、城市分批次和农村建设用地的审批都必须符合土地利用总体规划。

第七十五条 强化土地利用计划调控

土地利用年度计划依据土地利用总体规划制定,农用地转用计划实行指令性管理,任何地方都不得超计划批地用地,土地开发整理补充耕地计划必须落实。对能源、交通、水利等独立选址的建设项目用地与城镇村建设用地分类编制计划、分别考核。加强城镇建设用地计划管理,统筹安排新增用地和存量挖潜,严格控制城镇规划区内年度用地审批的规模和范围。加强土地利用年度计划执行情况的考核和监督管理,以实际用地作为计划考核的依据,实际用地超过计划的,扣减下一年度相应的计划指标。

第七十六条 加强建设项目用地预审管理

凡不符合土地利用总体规划、没有农用地转用年度计划指标的,不得通过建设项目用地预审。建立部门间协调联动的审批管理和信息共享机制,项目建设单位申报批准或核准建设项目时,必须附土地预审意见;没有预审意见或预审未通过的,不得批准或核准建设项目。加强建设项目土地利用合理性的论证审查。

第七十七条 严格土地利用总体规划修改

凡涉及改变土地利用方向、规模、重大布局等原则性修改,必须报原批准机关批准。严禁通过修改土地利用总体规划,扩大建设用地规模,降低耕地保有量和基本农田保护面积。符合法定条件,确需改变和占用基本农田的,必须报国务院批准。土地利用总体规划的修改,必须对规划修改的必要性、合理性和合法性等进行评估,组织专家论证,并依法组织听证。城乡建设用地扩展边界内的规划修改或局部调整,可简化规划修改程序,实行备案制度。规划确定的市以上能源、交通、水利等重点建设项目如因位置调整或规模变化,可以视同符合规划,不需要再进行乡镇级土地利用总体规划修改。因土地利用总体规划中无法预见而未纳入土地利用总体规划的电信基站、塔基、输油、气、水管道及其增压站、检查站、水利泵站以及导航站、台等涉及面积较小的基础设施,可以视同符合规划,原则上不需进行规划修改。

第七十八条 建立规划实施评价制度

加强对规划实施情况的跟踪分析,适时组织开展规划实施评价,为制定和调整规划实施的政策、措施提供依据。规划实施评价报告经规划审批机关的同级国土资源管理部门认定后,方可开展规划的修改和调整。

第七十九条 加强规划实施监管和执法监察

各级国土资源管理部门应将土地利用规划实施的监督检查作为土地管理的重点工作之一,建立健全监督检查制度,实行专项检查与经常性的监督检查相结合,采用卫星遥感、“3S”等高科技手段形成全方位监控体系,将土地规划执法监察与用地计划分配、建设用地审批挂钩。着力探索和建立多部门联合执法制度,创建国土资源与公安、人民检察院、人民法院等的共同监管机制。坚决纠正违法修改土地利用总体规划的做法,严肃查处违反土地利用总体规划批地用地和批准相关规划的行为。

第二节 强化规划实施的经济手段

第八十条 建立和完善财政补贴机制

建立和完善对耕地尤其是基本农田保护的财政补贴机制,将规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积作为确定一般性财政转移支付规模的重要依据,实施保护责任和财政补贴相挂钩,充分调动基层政府保护耕地和基本农田的积极性和主动性。逐步建立资源补偿机制,加大对超出补充耕地义务量以外的补充耕地的资金支持力度。进一步完善新增建设用地土地有偿使用费的使用和管理,确保新增建设用地土地有偿使用费收入全部用于基本农田建设和保护、土地整理、耕地开发等支出。

第八十一条 充分利用税收政策

实施有利于有效保护耕地,合理利用土地资源,最大限度利用城市现有土地的税收政策。加大闲置和低效用地的税费调节力度,引导建设用地整合,提高土地效益。加大建设用地保有环节税收调节力度,促进土地向集约高效方向流转。加大税收、资金等方面支持力度,推进节约集约用地示范点建设。

第八十二条 充分发挥公共投资的引导作用

加强财政政策与土地政策的协调,公共投资要与规划确定的限制与鼓励措施相配合。重大基础设施或公共服务设施的安排,要充分考虑对土地利用的影响,促进规划的实施。

第三节 完善规划实施的基础保障

第八十三条 加强土地调查统计和监测评价

按照国家统一的土地分类标准,开展土地利用现状调查,确保土地利用基础数据的准确性和现势性。加强土地利用和土地市场动态监测,形成覆盖全域的土地资源监管体系。全面完成农用地分等定级与估价,加强土地适宜性评价和城镇、开发区用地的集约利用调查评价。

第八十四条 提高土地规划信息服务水平

建立涵盖土地利用规划以及土利用现状、土地质量等基础数据的统一的地政管理数据库,推进土地利用规划管理信息系统建设。加快信息资源的开发利用,逐步实现土地规划管理基础数据的信息共享,提高基础性和公益性信息的社会服务水平。

第八十五条 与其它相关规划的衔接

辖区内各地区、各部门、各行业编制的城市、村镇、交通、水利、能源、旅游、生态建设等相关规划,应当与土地利用总体规划衔接,必须符合土地利用总体规划确

定的用地规模和总体布局安排。严格审查各类规划的用地规模和标准,切实落实土地用途管制制度。凡是不符合土地利用总体规划的,必须及时调整和修改,调整用地规模和布局。

第四节 扩大规划民主决策与公众参与

第八十六条 加强规划的协调、咨询和论证工作

土地利用总体规划编制,要坚持政府组织、专家领衔、部门合作、公众参与、科学决策的工作方针,科学系统地安排各项工作,切实提高规划决策水平。建立完善规划编制的部门协调机制,成立有广泛代表性的规划专家委员会,加强规划的协调、咨询和论证等工作。

第八十七条 加强规划监督

要让公众参与规划决策与实施,有知晓规划内容、参与规划实施的权力。建立健全公众参与制度,扩大公众参与,充分发扬民主,增强规划编制的公开性和透明度。县级和乡(镇)土地利用总体规划,在落实建设用地、基本农田和土地整理等方面必须广泛听取意见,充分考虑影响农民的权益。土地利用总体规划一经批准,必须依法公告。加强规划实施管理的人大监督、舆论监督和公众监督。

第八十八条 加强规划宣传

充分利用各种媒体,对规划主要内容进行广泛宣传,提高全社会依法用地、依规划用地的意识,增强对科学用地、节约用地、保护资源重要性的认识,把土地利用政策、规划、法律转变为全社会的自觉行为。

第十二章 附则

第八十九条 本规划自经法定程序上报批准之日起实施,实施过程中,需要调整、修改,按有关规定程序进行。

第九十条 本规划由规划文本、规划说明、图件、数据库等构成,文本与图件具有同等效力。规划说明是对规划文本、图件的具体说明。

第九十一条 本规划由滨海县人民政府组织实施,规划的解释权属滨海县人民政府。

滨海县土地利用总体规划(2006-2...

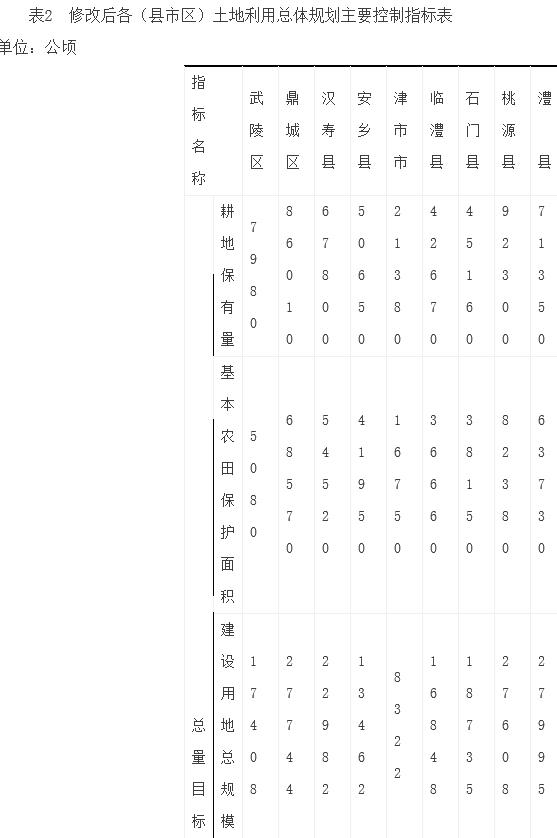

常德市土地利用总体规划(2006-2...

甘肃省土地利用总体规划(2006-2...

福建省土地利用总体规划(2006-2...

辽宁省土地利用总体规划(2006-2...

辽宁省土地利用总体规划(2006-2...

南澳县土地利用总体规划(2006-2...

东至县土地利用总体规划(2006-2...

东至县土地利用总体规划(2006-2...

绩溪县土地利用总体规划(2006-2...

郎溪县土地利用总体规划(2006-2...

泗县土地利用总体规划(2006-20...

阜南县土地利用总体规划(2006-2...

颍上县土地利用总体规划(2006-2...

祁门县土地利用总体规划(2006-2...

复制成功

微信号: bieshu888