来源:土流网2025-09-15 16:05:15

产地冷链物流设施,作为连接农产品生产端与消费端的关键纽带,不仅是保障农产品新鲜度、减少流通损耗的 “生命线”,更是稳定农业产业链、助力农民增收、推动乡村振兴的重要支撑。当前,我国正通过政策引导、技术创新与模式变革,加速产地冷链物流设施建设,逐步补齐农业现代化发展中的关键短板。

农业农村部等部门联合印发的《冷链物流和烘干设施建设专项实施方案(2023—2030 年)》,为产地冷链物流设施建设划定了清晰的 “路线图”。方案明确,到 2025 年,全国需重点建设 3.5 万座仓储保鲜设施、250 座产地冷链集配中心,新增库容超 1000 万吨;至 2030 年,累计建成 6 万座仓储保鲜设施、500 座冷链集配中心,推动鲜活农产品产后损失率大幅降低。

为实现这一目标,我国采用 “中央预算内投资 + 地方政府专项债” 双轮驱动模式,聚焦田间地头的预冷设施、速冻库、气调冷藏库等核心环节,强化产地 “最先一公里” 冷链能力。在区域布局上,东北地区规划建设 5900 个仓储保鲜设施,黄淮海地区重点布局 180 个冷链集配中心,旨在形成覆盖全国、连接城乡的区域化、网络化冷链节点体系,为不同区域的特色农产品流通保驾护航。

近年来,我国产地冷链物流基础设施规模实现快速扩张。2025 年上半年数据显示,全国冷库总容量已达 2.6 亿立方米,同比增长 6.12%;冷藏车销量达 29474 辆,其中新能源冷藏车销量 10548 辆,渗透率提升至 35.8%,同比提高 16.5 个百分点,绿色冷链装备推广成效显著。

技术创新则成为提升冷链效率的核心动力。在智能化领域,玉湖冷链等企业引入 AGV 无人转运车、全自动立体库,搭配智慧管理平台,实现订单响应效率提升 40%、库存周转率提高 25%,即便在 - 25℃的低温仓储环境下,温控误差率仍能控制在 0.1% 以内;北京东南高速公路智慧物流港的自动化立体冻库、郑州中牟县物流中转场的信息化温控系统,进一步保障了冷链全程的连续性与稳定性。

绿色节能技术的应用也在加速推进。宁德时代推出的 “零碳冷库” 方案,采用钠离子电池与光伏直驱技术,绿电渗透率达 65%;比亚迪纯电动冷藏车百公里能耗成本较传统柴油车降低 41%,虽续航问题仍需突破,但已为冷链装备绿色转型提供了可行路径。此外,田间真空预冷设备将果蔬损耗率从 30% 降至 7%,昆明斗南花市借助液氮速冻技术,使鲜花保鲜周期延长 3 倍,有效解决了农产品 “鲜度焦虑”。

在国家政策倾斜下,中西部地区冷链短板加速补齐。目前,全国已建成 105 个国家骨干冷链物流基地,其中中西部地区占比达 64%,覆盖遵义辣椒市场、长春农产品仓储等关键节点,构建起 “四横四纵” 骨干通道网络。以新疆为例,依托 G30 连霍高速、G7 京新高速打造的冷链物流网络,将昌吉小龙虾的配送时效缩短至 4 小时,运输成本降低 50% 以上,相关企业营业额突破 1.2 亿元,让边疆特色农产品得以快速走向全国。

冷链设施的完善还推动了产业融合与降本增效。玉湖冷链广州园区通过整合仓储物流资源,将商户物流车队从 15 辆减至 5 辆,运营成本下降 30%;新疆海鸿国际物流港依托高速路网拓展 85 条配送线路,实现新疆特色农产品疆内外双向流通。据测算,完善的冷链物流体系可使农产品流通损耗率降低 15%-20%,直接带动农民增收,为区域经济发展注入新动能。

尽管我国产地冷链物流建设成效显著,但仍面临诸多挑战。从区域分布看,华东、华中、华南冷库出租市场占全国近八成,中西部农村地区 “最后一公里” 冷链断层问题突出;从成本角度,冷链设施单位能耗是普通仓库的 3-5 倍,新能源冷藏车初始投资较高,中小企业技术采纳率不足 30%;从环保层面,2025 年冷链物流碳排放约 1.2 亿吨,其中冷藏车占比超 60%,HFCs 制冷剂的温室效应更是 CO₂的数千倍,低碳转型压力较大。

针对这些痛点,多维度破局路径已逐步落地。政策层面,国家发改委对纳入骨干基地的项目给予资金支持,江苏徐州、南京等地通过专项债推动冷链集配中心建设;技术层面,霍尼韦尔 Solstice® N71 制冷剂将 GWP 值降低 78%,青岛水产企业采用 CO₂/NH₃复叠系统使能耗下降 22%;模式层面,“生鲜电商 + 冷链宅配”“中央厨房 + 食材冷链” 等新业态兴起,京东物流通过 “产地直发” 模式减少中间环节损耗,实现冷链与消费端的精准对接。

发达国家的冷链物流发展经验为我国提供了重要参考。美国依托州际公路网和专业化分工,实现冷链各环节高效协同,UPS 借助区块链技术保障药品运输全程溯源;荷兰通过电子数据交换平台(EDI)整合航空、港口冷链资源,鹿特丹港的 AGV 自动化设备使转运效率提升 30%;日本由低温流通推进协会制定严格温控标准,冷链流通率达 95%,损耗率控制在 5% 以内。这些经验表明,标准化、智能化、协同化是冷链物流高质量发展的关键。

展望未来,我国产地冷链物流将朝着三大方向迈进。一是智能化,AI 算法优化冷库除霜周期可使能耗降低 18%,区块链技术将实现碳排放可视化,推动碳积分交易落地;二是绿色化,氢能冷藏车、光伏冷库等零碳技术试点逐步推广,目标到 2030 年冷链行业碳排放强度下降 40%;三是标准化,ISO/TC 315 国际标准推动冷链设备互认,玉湖冷链主导制定的冷链物流标准已在东南亚部分国家应用,为我国冷链企业 “走出去” 奠定基础。

产地冷链物流设施建设,是农业现代化进程中的 “刚需” 工程。当前,我国正通过政策、技术、资本的协同发力,逐步缩小与发达国家的差距。未来,随着智能温控、绿色制冷等技术的普及,以及 “双碳” 目标的持续推进,产地冷链物流将实现向高效、低碳、全球化的深度转型,为乡村振兴战略实施和国内国际双循环发展格局构建提供坚实保障。

2017年湖南省农产品冷链物流与县级...

重庆推进农村集体资产管理改革大力发展...

2024年广东省公共型农产品冷链物流...

2019中国水产海鲜与冷链物流创新发...

关于加快发展冷链物流保障食品安全促进...

贵州省降低绿色农产品冷链成本若干政策...

农村农产品产地冷藏保鲜设施建设全流程...

订单农业为农民增收保驾护航

看设施农业如何提质增效,带动农民就业...

农村如何打造特色农业全产业链让农民腰...

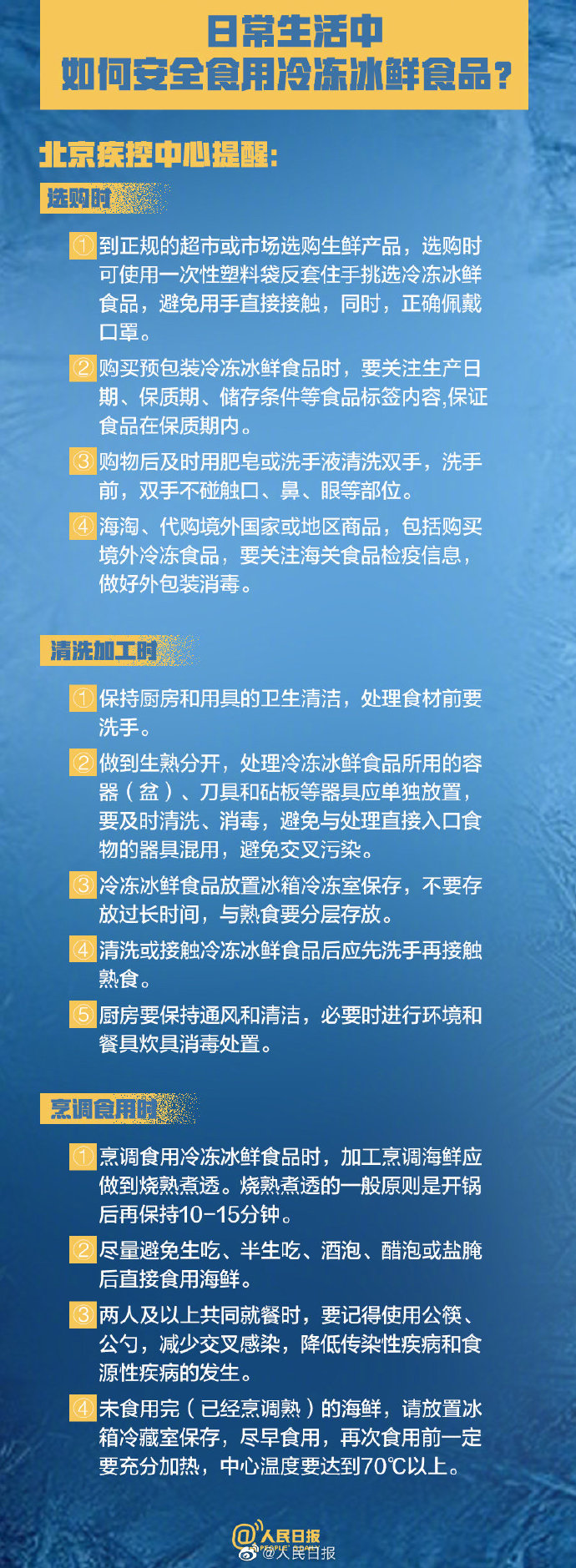

冷链食品安全食用提醒!冷链具体包括哪...

乳山进口冷链食品外包装样本阳性!具体...

浙江要求5月后进口冷链食品加贴溯源码...

农田沟渠整治如何护航粮食安全与生态改...

重大物流基础设施用地用海需求如何保障...

复制成功

微信号: bieshu888