来源:土流网2025-11-14 11:16:47

“十五五”规划明确提出“坚持把解决好‘三农’问题作为全党工作重中之重,统筹发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业,把农业建成现代化大产业”。这一战略定位,既锚定了农业在国民经济中的根基作用,也勾勒出农业现代化的清晰蓝图。实现农业现代化绝非单一维度的突破,而是一场涉及科技、产业、生态、城乡、政策的系统性变革,需以多维协同之力,筑牢乡村振兴的坚实底座。

科技创新是农业现代化的核心引擎,为产业升级注入源头活水。粮食安全的底线守护、农业效率的质效提升,根本出路在于科技自立自强。在种业领域,通过建设国际一流种质资源库、推进生物育种产业化应用,才能打破“卡脖子”困境,实现种源自主可控;在农机装备领域,研发高端智能农机与丘陵山区适用机械,推动农机农艺深度融合,让“面朝黄土背朝天”的传统耕作模式逐步被“智慧农耕”取代;在数字农业领域,天空地一体化观测网络与农业大数据平台的构建,让精准灌溉、智能监控成为现实,为农业生产装上“智慧大脑”。正是这些科技力量的注入,让农业从“看天吃饭”的被动局面,转向“知天而作”的主动变革。

产业融合是农业现代化的必由之路,让农业价值实现多元延伸。传统农业的局限在于产业链条短、附加值低,而现代乡村产业体系的构建,正打破这一壁垒。从“一产”夯实根基,推进高标准农田建设、确保粮食总产量稳定在1.3万亿斤以上,到“二产”提质增效,实施农产品加工业提升行动、推动加工转化率达到75%以上,再到“三产”融合赋能,打造“农文旅康”融合模式、力争乡村旅游收入突破1.8万亿元,农业正从单一生产功能向复合功能转型。“一县一业、一镇一特、一村一品”的发展格局,让特色产业集群不断涌现,龙头企业与合作社带动小农户融入产业链,实现了“从田间到餐桌”的全链条增值,让农民在产业发展中分享更多收益。

绿色转型是农业现代化的内在要求,守护农业发展的生态底色。农业现代化绝非以牺牲生态为代价,而是要实现“生产生态双赢”。通过实施耕地轮作休耕制度、加强黑土地保护与盐碱地治理,让耕地质量稳步提升;通过推进农业面源污染防治、发展生态循环农业,让农村人居环境持续改善;通过发展设施农业、大水面生态渔业,构建多元化食物供给体系,既保障了粮食安全,又减轻了生态压力。“千万工程”的经验启示我们,宜居宜业的乡村必然是生态优美的乡村,农业现代化的进程,始终离不开对绿水青山的守护。

城乡融合是农业现代化的重要支撑,推动资源要素双向流动。长期以来,城乡二元结构制约着农村发展,而农业现代化需要打破这种壁垒。以县域为核心,推动基础设施一体化规划建设,让农村公路、供水供电、通信网络等与城市接轨;引导资金、技术、人才向乡村流动,通过“人才下乡”“科技特派员”等机制,为农村发展注入活力;盘活农村闲置土地与房屋,让集体经营性建设用地入市产生的收益惠及农民。城乡融合不是“城乡同质化”,而是通过要素联动实现“双向赋能”,让城市的优势资源助力农村发展,让农村的特色产品丰富城市供给,形成“城带乡、乡促城”的良性循环。

政策保障与人才支撑是农业现代化的坚实后盾,确保战略落地生根。农业现代化离不开制度护航,从健全种粮农民收益保障机制,到完善粮食主产区利益补偿政策,再到推进《乡村振兴促进法》配套条例制定,政策体系的不断完善为农业发展提供了稳定预期。同时,人才是关键,通过高素质农民培育工程、激励人才下乡创业就业等举措,培养一批懂技术、善经营、爱农村的“新农人”,让农业成为有吸引力的产业,让农村成为干事创业的舞台。

实现农业现代化,是建设农业强国的必由之路,更是乡村全面振兴的核心目标。这一进程需要科技创新的“智动力”、产业融合的“牵引力”、绿色发展的“持久力”、城乡融合的“联动力”,更需要政策人才的“保障力”。正如“十五五”规划所擘画的,当农业真正成为现代化大产业,当农村基本具备现代生活条件,乡村振兴的宏伟蓝图必将变为现实,为全面建设社会主义现代化强国奠定坚实的“三农”根基。

财政托底科技赋能:农业保险政策如何筑...

程丽华:继续大力支持深入实施乡村振兴...

农产品追溯体系筑牢“从农田到餐桌”防...

一文读懂农业保险保费补贴政策,为三农...

2025年中央一号文件:多管齐下筑牢...

各地发力多措并举,筑牢粮食安全地方防...

贫病有依靠健康奔小康——医疗资源下沉...

重庆市筑牢长江上游重要生态屏障

2016年最新土地政策:土地确权如何...

乡村振兴5年投7万亿都投在哪里?20...

乡村振兴战略规划三权分置是哪三权?具...

2021两会受权发布规划纲要草案:坚...

十四五农业农村规划项目有哪些?如何同...

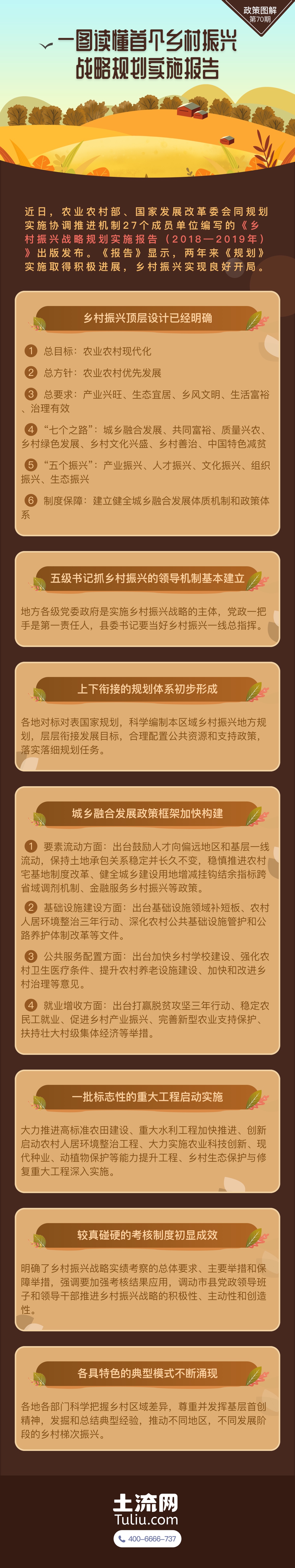

一图读懂首个乡村振兴战略规划实施报告...

乡村振兴战略规划实施报告发布!农村低...

复制成功

微信号: bieshu888