来源:土流网2025-09-01 16:38:55

在乡村振兴战略深入推进的背景下,乡村文化不仅是维系乡愁的精神纽带,更是驱动产业发展的核心资源。现代科技的迭代升级,为乡村文化从 “静态保护” 向 “动态开发”、从 “资源沉淀” 向 “价值转化” 提供了全新可能。二者的深度融合,正重塑乡村产业形态、激活乡村内生动力,成为实现乡村宜居宜业的关键路径。

乡村文化的保护与传承,曾受限于时空壁垒与传播载体,大量民俗技艺、传统符号因 “养在深闺人未识” 而面临流失风险。现代科技通过数字化重构、智能化解读、场景化呈现,为文化资源注入了新的生命力。

数字化存档构建文化基因库,实现遗产的永久留存与高效利用。高精度三维扫描、数字孪生等技术,打破了传统文物保护 “不可触摸”“不可复制” 的局限。广东从化对水族舞的鲤鱼灯、鳌鱼灯等道具进行 1:1 数字复刻,还原 72 道传统工序细节,既为传承提供了可交互的教学范本,又为创意开发奠定了素材基础;新疆实施 “非遗数字火种计划”,为艾德莱斯绸纹样、十二木卡姆乐器建立动态数字模型,使濒危技艺突破地域限制实现跨区域传播。这种 “数字永生” 模式,让乡村文化从 “博物馆展品” 转变为可随时调用的 “数字资产”。

AI 技术解构文化符号,推动传统元素的现代转译。生成式 AI 通过学习海量民俗图案、民间故事,能够自动完成文化符号的创意重组与风格适配。郑州大学 “数创芳华” 团队开发的 AIGC 工具,可根据 “苗族银饰 + 现代首饰”“敦煌飞天 + 家居灯具” 等需求,快速生成设计方案,将原本需要数月的创意流程缩短至数天,且产品溢价率超 300%。贵州 “村超” 借助 AI 分析全球观众画像,精准推送融合侗族大歌、苗族芦笙舞的赛事短视频,使海外观看量占比提升至 35%,让乡村民俗文化突破文化隔阂走向国际舞台。

区块链技术赋能确权溯源,构建文化消费的信任体系。乡村文化创意产品的价值核心在于其 “原真性”,而区块链的不可篡改特性恰好解决了 “真伪难辨”“权益模糊” 的痛点。广西南丹县为白裤瑶服饰生成唯一数字身份证,消费者扫码即可查看纹样设计、染织工艺及传承人信息,产品溢价率提升 30%;顺德香云纱企业通过区块链记录织造全过程,数字藏品在 NFT 平台年交易额超 800 万元。这种 “技术背书” 模式,既保障了传承人的知识产权,又增强了消费者的购买意愿,为文化价值变现提供了制度保障。

乡村文化产业的发展,曾因生产效率低、业态单一、渠道狭窄而难以形成规模效应。现代科技通过改造生产方式、创新产品形态、拓展市场空间,推动乡村文化产业从 “小而散” 向 “大而优” 转型,构建起多元融合的产业生态。

智能生产重塑制造环节,实现传统工艺与现代效率的平衡。乡村手工艺长期受限于 “手工制作” 的低效率、低标准化问题,难以满足市场化需求。河南建安区霍庄村引入自动绣花机、自动化鞋机生产线,对社火道具进行规模化生产,将刺绣效率提升 8 倍、制鞋效率提升 20 倍,良品率稳定在 90% 以上,年销售额突破 2.5 亿元,占据长江以北 70% 的市场份额;陕西千阳县刺绣合作社采用 “智能工坊 + 家庭作坊” 模式,通过数字化订单系统统筹生产,带动 120 名妇女实现 “居家就业”,年均增收 2 万元。这种 “科技赋能 + 手工情怀” 的生产模式,既保留了文化内核,又破解了传统产业的发展瓶颈。

虚实融合创新产品形态,打造沉浸式文化体验。VR/AR、元宇宙等技术打破了 “文化消费” 与 “场景体验” 的边界,让乡村民俗从 “观看式” 走向 “参与式”。甘肃景泰芦阳村推出 “VR 云逛非遗市集”,用户可在线参与木雕 DIY、剪纸教学,省外订单占比从 15% 提升至 42%,单场直播成交额达 58 万元;鼓浪屿构建元宇宙平台,通过 AR 技术还原 “非遗贺新春” 场景,用户燃放虚拟孔明灯即可触发民俗故事彩蛋,活动期间新增注册用户超 10 万人;贵州 “村超” 与百度智能云合作开发元宇宙足球场,用户可购买虚拟门票、经营非遗手工艺品摊位,2025 年 “五一” 期间交易额突破 1000 万元。这种 “线上引流 + 线下消费” 的闭环,极大拓展了文化产品的消费场景。

数字营销打通市场链路,实现文化价值的精准变现。电商直播、大数据分析等技术,让乡村文化创意产品摆脱了 “靠山吃山” 的地域限制,直连全国乃至全球市场。延边朝鲜族 “崔奶奶” 辣白菜通过 “银发主播团” 讲述民俗故事,单场直播最高观看量达 55 万人次,年销售额突破 1.2 亿元;饶平县将潮汕民俗表演融入荔枝采摘直播,“联饶桂味” 单场带货量突破 10 万斤,带动种植户亩均增收 1500 元;非之源平台借助区块链技术搭建跨境文化贸易通道,将傣族纹样与泰国丝织工艺结合,跨境销售额年增长 60%。数字技术不仅是 “销售渠道”,更成为挖掘文化附加值、塑造品牌影响力的核心工具。

乡村文化与现代科技的融合发展,并非单一技术的简单叠加,而是需要政策引导、人才支撑、利益共享、保护约束构成的完整生态体系。只有构建 “政府引导、市场主导、村民参与” 的协同机制,才能确保融合发展行稳致远。

政策与资金双轮驱动,筑牢融合发展的制度根基。各地通过专项补贴、基金扶持、模式创新等政策工具,为 “文化 + 科技” 项目提供保障。陕西对入选国家级非遗数字化项目的企业给予最高 500 万元研发补助;贵州 “村超” 通过 PPP 模式引入百度智能云、索尼中国等企业,撬动社会资本投入超 2 亿元;重庆江村推行 “文化资源入股” 机制,将古民居数字资产量化为村民股权,每年按经营收益的 15% 进行分红。这些政策既降低了企业的创新风险,又保障了村集体与村民的利益,激发了各方参与的积极性。

人才引育双向发力,激活融合发展的智力引擎。乡村文化与科技的融合,关键在 “懂文化、懂科技、懂市场” 的复合型人才。一方面,实施 “数字乡贤” 计划,培育本土人才队伍 —— 陕西汉阴县通过 “雨露计划” 培训电商人才 800 余名,孵化非遗直播账号 56 个;全椒县依托 “数字稻虾科技小院”,培育掌握智能技术的 “新农人” 1200 名。另一方面,引入外部人才资源,建立 “候鸟专家”“科技特派员” 制度 —— 安徽农业大学团队驻点全椒县,研发智慧种养系统并实现产业化应用;中国美院团队驻点浙江松阳,将传统夯土技艺转化为高端民宿建筑语言。本土人才与外部人才的互补,形成了 “既有乡土情怀,又有科技视野” 的人才梯队。

保护与开发平衡推进,坚守融合发展的文化底线。科技赋能不等于 “科技异化”,文化开发必须以保护为前提。各地通过建立 “文化影响评估” 制度、设立文化保护基金,避免过度商业化导致文化失真。山西平遥古城对核心区商业改造实施 “负面清单” 管理,禁止过度科技化包装;浙江杨家楼村从旅游收入中提取 5% 用于古建筑修缮和非遗传承;广西南丹县将区块链收益的 20% 用于白裤瑶服饰技艺的传承培训。这种 “开发反哺保护” 的模式,实现了 “文化保护 — 产业开发 — 再保护” 的良性循环,确保乡村文化的根脉不被切断。

乡村文化是中华文明的根脉,现代科技是时代发展的引擎。二者的深度融合,不仅让乡村文化在创新中得以传承,更让乡村产业在赋能中实现升级,最终指向 “农业强、农村美、农民富” 的乡村振兴目标。从贵州 “村超” 的全民狂欢到陕西袁家村的民俗活化,从数字非遗的全球传播到智能工坊的就业增收,实践证明:唯有以文化为魂、以科技为器、以农民为本,才能让乡村文化的 “软实力” 转化为产业发展的 “硬支撑”,让乡村真正成为宜居宜业的幸福家园。这既是对 “千万工程” 经验的深化拓展,更是新时代乡村振兴的必由之路。

农村清洁低碳能源怎么建?从技术架构到...

农村农业智能化如何以科技赋能新农人,...

现在家庭手工作坊好创业项目有哪些?什...

财政托底科技赋能:农业保险政策如何筑...

有哪些适合乡村发展的产业?科技赋能、...

从田间智慧种植到车间智能加工,如何利...

如何让农耕文化在乡村旅游中“活”起来...

四川省:拟推乡村文化振兴十大行动,传...

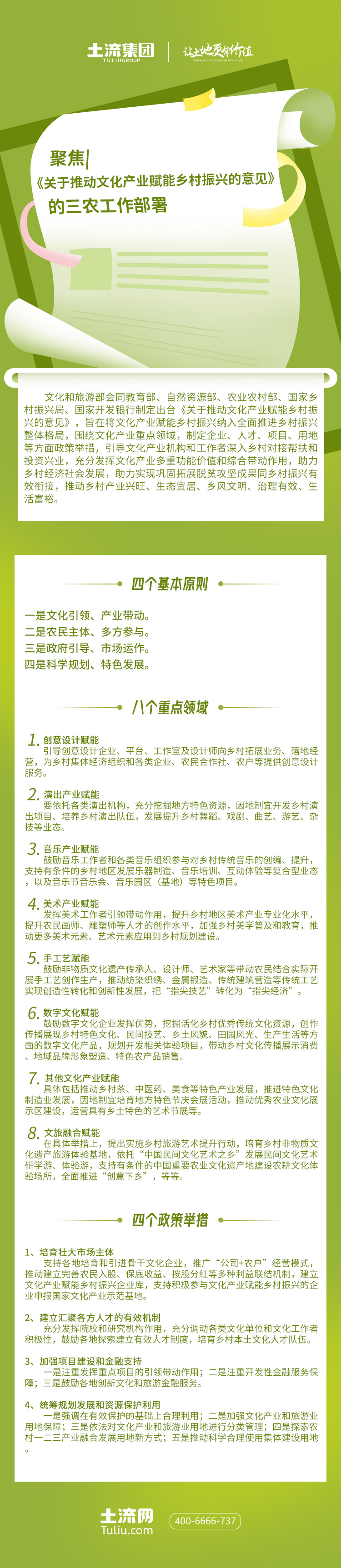

聚焦|《关于推动文化产业赋能乡村振兴...

绿色技术培训如何激活农业转型内生动力...

农村从土地到市场如何破局“小散弱

如何从“一粒好种”到“一条强链”铺就...

从“资源沉睡”到“价值觉醒”,乡村多...

放活土地承包经营权流转,让农民从产业...

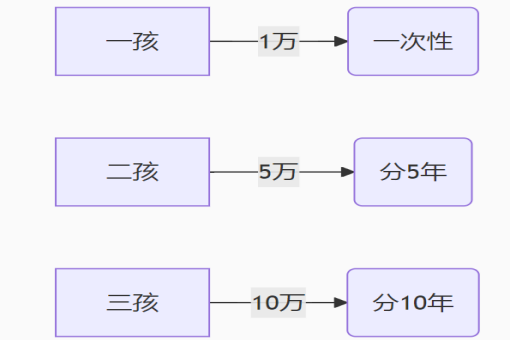

育儿补贴“地域差”全景扫描:从呼和浩...

复制成功

微信号: bieshu888