来源:湖南省发展和改革委员会2017-10-31 12:40:44

为坚决打赢脱贫攻坚战,确保我省武陵山片区到2020年全面建成小康社会,根据《国务院扶贫办国家发展改革委关于编制集中连片特困地区区域发展与扶贫攻坚“十三五”省级实施规划的通知》(国开发办〔2015〕4号)、《湖南省武陵山片区区域发展与扶贫攻坚实施规划(2011—2020年)》(湘政函〔2012〕233号)、《湖南省“十三五”脱贫攻坚规划》(湘政发〔2017〕12号)等文件精神,结合片区实际,制定本规划。

本实施规划按照“区域发展带动扶贫开发,扶贫开发促进区域发展”以及精准扶贫、精准脱贫的基本思路,明确了我省武陵山片区区域发展与扶贫攻坚的总体要求、建设任务和保障措施,是指导武陵山片区区域发展与扶贫攻坚工作的重要依据。

本规划区域范围包括湘西自治州、张家界市、怀化市、邵阳市4个市州全境37个县市区,以及常德市的石门县和桃源县,娄底市的新化县、涟源市和冷水江市,益阳市的安化县,共计43个县市区。国土面积9.27万平方公里,占全省国土总面积的43.8%。2015年底,片区常住人口2108万人,有土家族、苗族、侗族、白族、回族、瑶族等30多个少数民族。

规划期为2016—2020年。

一、总体要求

(一)“十二五”时期发展成效

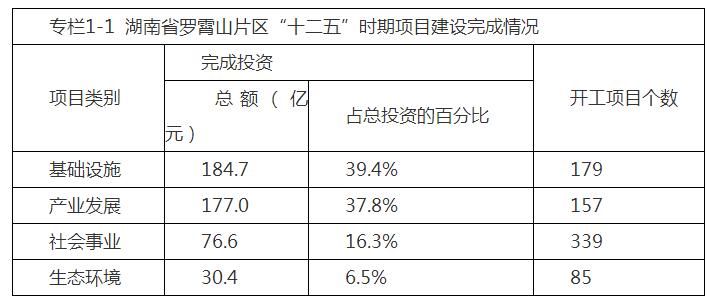

“十二五”时期,武陵山片区突出特色优势产业、基础设施、生态环境保护、社会事业4大开发重点,坚持区域发展与扶贫开发同步推进,多渠道加大支持力度,坚持不懈加大发展步伐,有力地促进了区域协调发展、民族团结进步和全面小康建设进程。

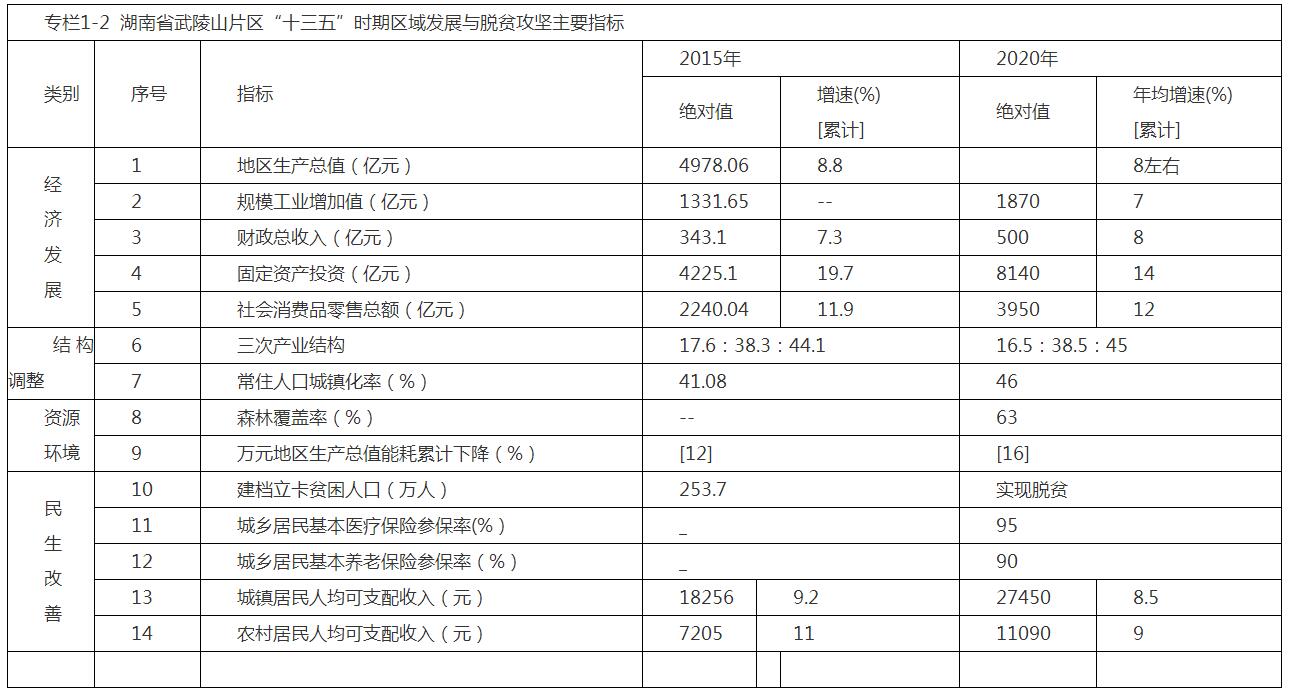

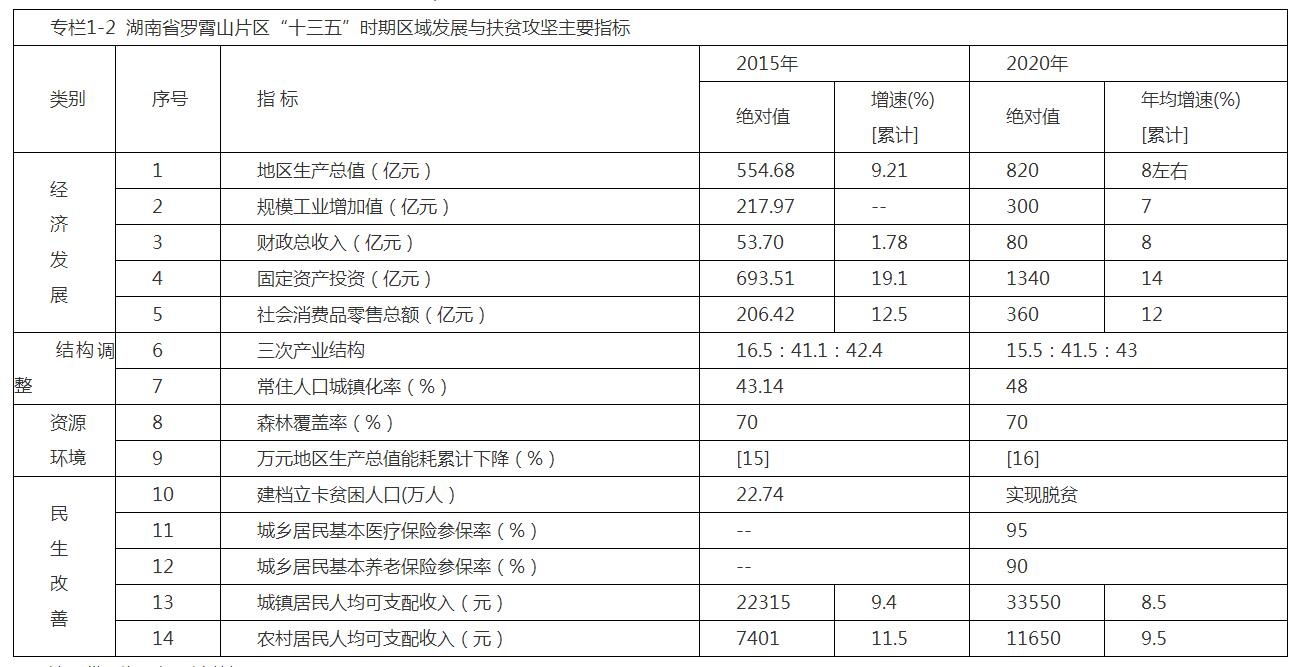

经济实力大幅提升。“十二五”期末,片区生产总值达到5012亿元,年均增长10.9%,高于全省平均水平0.4个百分点,人均地区生产总值达23775.4元。第二产业增加值1931.6亿元,第三产业增加值2205.4亿元,均在2010年基础上实现翻番。财政总收入343.1亿元,年均增长15.5%。完成固定资产投资4154.1亿元,年均增长26.4%。社会消费品零售总额2240亿元,年均增长17.6%。出口总额14亿美元,年均增长20.2%。城乡居民收入不断增加,城镇居民人均可支配收入18256元,农村居民人均可支配收入7205元。

基础设施不断改善。“十二五”期间,片区实施基础设施建设项目626个,累计完成投资1247.1亿元。沪昆高铁湖南段建成通车,怀邵衡铁路、黔张常铁路、武冈机场开工建设,怀通、张花、吉茶、吉怀、新溆等高速公路相继建成,累计建设农村公路3800多公里,通沥青水泥路的行政村比重达到96.5%。积极推进水利设施建设,加强中小河流和病险水库治理,累计解决627.3万农村人口饮水安全问题。农村电网供电能力显著提升,农村用电环境明显改善。通信网络升级改造全面推进。

特色产业加速壮大。“十二五”期间,片区实施特色产业项目704个,累计完成投资1318.6亿元。2015年,三次产业增加值分别达到875亿元、1931.6亿元和2205.4亿元。文化旅游、生态农业成为重要的特色产业和区域品牌,新材料、新能源、文化创意等一批新兴产业规模不断壮大,基本形成以文化生态旅游、农林产品加工、生物医药、边贸物流、水电、矿业、建材等七大支柱产业为特色的产业发展新格局。产业发展后劲明显增强,高技术产业投资快速增长,增速明显高于全省平均水平。省级工业集中区等功能平台的设立和建设提速,园区经济呈现良好的发展态势。

社会事业稳步发展。“十二五”期间,片区实施民生改善、公共服务以及能力建设项目739个,累计完成投资1344.6亿元。贫困地区医疗卫生条件不断改善,每千人拥有医疗机构床位4.89张、卫生技术人员3.82人。教育水平不断提升,适龄儿童入学率达到100%,九年义务教育巩固率达99%。社会保障水平稳步提高,新型农村合作医疗参合率达86.2%,新型农村社会养老参保率达53.6%。广泛开展民族团结创建活动,民族团结事业不断推进。

扶贫开发成效明显。将武陵山片区扶贫攻坚与湘西地区开发及全面小康建设统筹实施,协调推进交通通达、特色产业、商贸流通、生态保护、重点城镇建设、农村公共服务、教育均衡发展、精准扶贫等八大工程28个专项建设,在“打基础、惠民生、做示范”方面取得了实质性突破。精准扶贫全面推进,贫困村、扶贫对象识别和建档立卡工作全面完成,“五个一批”全面启动,专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”的大扶贫格局基本形成。

生态建设成效显著。“十二五”期间,片区实施生态建设与环境保护治理项目218个,累计完成投资220.9亿元。片区整体纳入国家首批生态文明先行示范区,怀化市、邵阳市、张家界市纳入国家生态文明示范工程试点。实施生态公益林建设、巩固退耕还林成果、封山育林和人工造林工程,森林面积净增300平方公里。重金属污染治理、石漠化治理、水源地保护、矿山治理等生态修复工程取得新进展,累计完成石漠化综合治理面积285平方公里。

跨省协作顺利推进。“十二五”期间,湖南、湖北两省联合批复《龙山来凤经济协作示范区发展战略规划》,龙山、来凤两县在城建、公交、通信、金融、旅游等方面初步实现跨省一体化,酉水河保护利用、龙凤城区规划、东部产业转移试点、金融生态示范区、撤县建市等共创共建取得新进展。张家界市与湖北省恩施自治州在交通建设、旅游发展等方面积极开展合作。新晃县和贵州玉屏县共同创建了大(龙)新(晃)省级经济协作示范园,花垣县与贵州松桃、重庆秀山在环境保护、旅游开发、客运市场联合执法等领域开展了富有成效的合作。

注:社会事业类含民生改善、公共服务以及能力建设三类项目。

(二)“十三五”时期主要挑战

“十三五”时期,武陵山片区区域发展与扶贫攻坚迎来了前所未有的机遇,但同时也面临一系列现实挑战。

贫困面广程度深。2015年,片区农村居民人均可支配收入7205元,仅为全省的74.3%。贫困村4884个,占全省贫困村总数的61.1%;未脱贫贫困人口253.7万人,占全省的56%;农村低保人口达133.2万人,占全省的42.2%。贫困人口生计不稳定、脆弱性强等个体性因素日益突出,减贫成本更高、脱贫难度更大,依靠常规举措难以摆脱贫困状况。

经济发展仍然滞后。片区经济总量、人均均量和发展质量与全省平均水平仍有较大差距。2015年,片区生产总值仅占全省总量的17.3%,人均GDP仅为全省平均水平的55.3%,人均财政收入仅为全省平均水平的38.6%,县级财力薄弱。产业结构亟待优化,产业链条不完整,辐射带动作用不强,产业扶贫效果有待提升。

发展支撑基础薄弱。片区尚有石门、古丈等6县未实现县城30分钟快捷上高速。国省干线公路技术等级偏低,二级及以上公路比例仅为20.9%,24个重点乡镇未通达二级及以上干线公路。公共服务水平较低,农村小学危房面积达91.7万平方米,小电网、自供区内尚未全面完成农网改造,41.9%的行政村没有合格文化活动室,14.7%的行政村没有合格村医,13.1%的行政村没有村卫生室。

生态环境制约较大。片区整体为限制开发区,大部分处于高海拔山区,自然灾害多发,部分地区水土流失和石漠化现象严重,土地贫瘠,人均耕地只有0.91亩。生态脆弱,植被易破坏难恢复,生态环境承载力不强,经济发展与生态建设、环境保护矛盾突出,产业发展与结构调整制约较大。

(三)“十三五”时期建设思路与目标

建设思路。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以习近平总书记系列重要讲话精神为根本遵循,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展新理念,大力实施“创新引领、开放崛起”战略,按照“区域发展带动扶贫开发,扶贫开发促进区域发展”的基本思路,坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,不断创新体制机制,着力推进基础设施建设、生产生活条件改善、基本公共服务提升、产业发展、生态建设与环境治理,加快破解发展瓶颈制约,提升可持续发展能力,努力将片区建设成脱贫攻坚先导区、民族特色文化保护示范区、国际知名生态文化旅游区、重要生态安全保障区和跨省协作示范区。

发展目标。“十三五”期间,片区农村居民人均可支配收入年均增速高于全省平均水平,特色优势产业不断壮大,公共服务水平明显提高,生态系统良性循环,可持续发展能力不断增强,区域性整体贫困得到解决,率先在连片特困地区走出一条跨越发展与扶贫开发的新路子,率先实现整体脱贫致富目标。力争到2019年,确保到2020年底前,片区贫困县全部“摘帽”,片区贫困村分批全部退出,所有建档立卡贫困人口稳定实现不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全得到保障。片区基础设施和公共服务领域主要指标接近全国平均水平,农村居民人均可支配收入突破1万元,与全国基本同步实现全面建成小康社会目标。

注:带[]为五年累计数据。

二、建设任务

(一)基础设施建设

坚持统筹规划、合理布局、协调发展、适度超前的原则,加快推进片区交通、水利、能源、信息与城镇基础设施建设,为片区发展和脱贫攻坚提供有力支撑。

1、完善综合交通网。

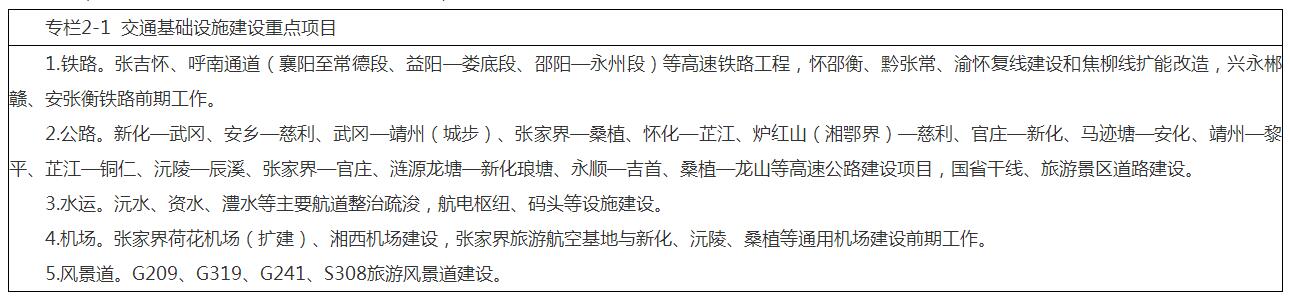

铁路。重点推进张吉怀、呼南通道(襄阳至常德段、益阳—娄底段、邵阳—永州段)等高速铁路建设,加快怀邵衡、黔张常、渝怀复线建设和焦柳线扩能改造,有序推进兴永郴赣、安张衡铁路前期工作。

公路。加快完善片区高速路网,重点建设新化—武冈、安乡—慈利、武冈—靖州、张家界—桑植、怀化—芷江、炉红山(湘鄂界)—慈利、官庄—新化、马迹塘—安化、靖州—黎平、芷江—铜仁、沅陵—辰溪、张家界—官庄、涟源龙塘—新化琅塘、永顺—吉首、桑植—龙山等高速公路。加快国省干线等级公路提质改造,提高二级以上干线公路覆盖面。改造建设一批资源路、旅游路、产业园区路,推进有条件的国道、省道建设旅游风景道。到2019年,实现贫困县县城30分钟内上高速公路。到2020年,国道二级以上公路达到90%以上,省道二级以上公路达到50%以上,二级以上干线公路基本覆盖重点乡镇、省级以上产业园区。

水运与航空。加快水运航道建设,重点推进沅水、资江、澧水等高等级航道整治与疏浚,建设港口码头,推进渡改桥工程。加快张家界荷花机场扩建和湘西机场建设,启动张家界旅游航空基地和新化、沅陵、桑植等通用机场建设前期工作。

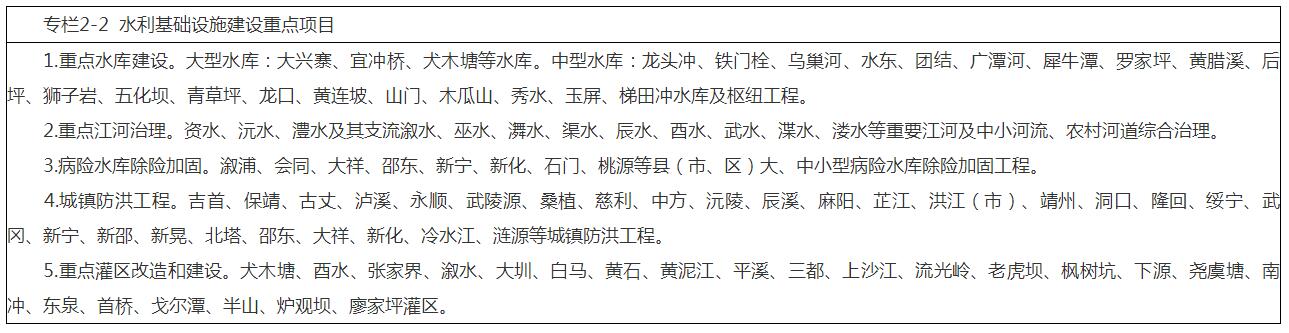

2、完善水利设施网。

加强水利工程建设。启动实施宜冲桥、大兴寨、深子湖、犬木塘等大中型重点水源工程建设,稳步推进水库征地拆迁和移民搬迁安置。加快推进酉水、大圳等大型灌区及黄泥江、平溪等中型灌区续建配套与节水改造,继续实施衡邵干旱走廊综合治理,因地制宜推进农村中小型农田水利设施和高效节水灌溉工程建设。加快城镇重点水源以及中心城区、县城备用水源、应急水源建设,着力提升供水保障能力。

健全防洪减灾体系。依托四水流域综合治理,开展澧水、资水、沅水及其主要支流以及中小河流、农村河道综合治理和生态修复。加快实施大中型病险水闸除险加固,继续推进病险水库除险加固工程。加强中心城区、县城、重点乡镇等防洪设施建设,实施山洪沟防洪工程治理及防洪减灾非工程措施。积极建设“海绵城市”,全面提升城镇排涝能力。新建一批小型水库作为抗旱应急水源。

3、完善能源保障网。

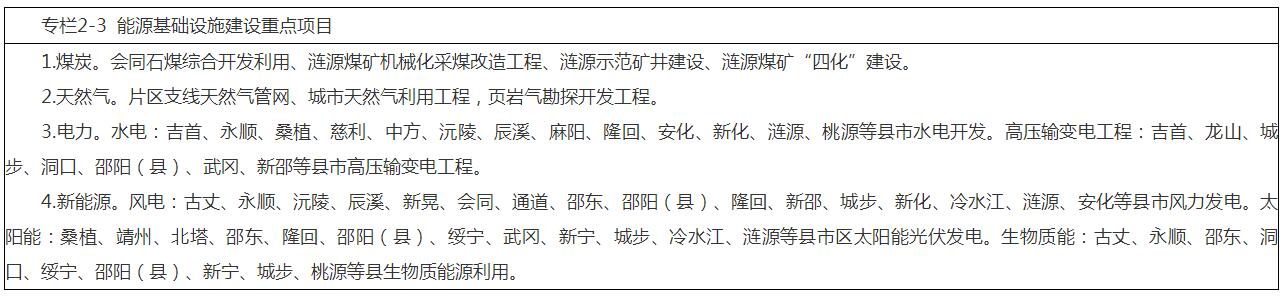

提高能源供给能力。加快五强溪水电站提质扩能,支持安化抽水蓄能电站建设。合理开发小水电,适度发展火电,推进石煤综合利用,有序开发利用湘西自治州、张家界市、石门县等页岩气资源。

强化能源网络建设。加快电网建设,完善220千伏骨干网架,推进智能电网建设,全面完成城乡电网改造任务,大幅提高供电可靠率和电能质量。深化能源合作,打通周边地区煤、电、油、气运输通道。加快天然气分输管道建设,逐步实现天然气利用县(市)全覆盖。

发展与推广新能源。积极开发利用太阳能、生物质能、风能等清洁能源与可再生能源,推进光伏、风力以及生物质能发电项目建设,提高新能源利用比重。多元化利用生物质能,促进热电联产、成型燃料、气化、生物乙醇等利用。因地制宜发展农村沼气,推进户用沼气和大型沼气工程建设。推广运用太阳能、省柴灶等节能产品,提高农村节能水平。

4、加快信息网络建设。

完善信息基础设施。积极搭建“三网融合”公共平台,加快推进“三网融合”,加大有线网络数字化和双向化改造力度,普及网络电视应用服务。加快推进“自然村通电话”、“行政村通宽带”和“广播电视村村通”工程。推进无线城市建设,实现主要城市及其它网络需求量较大的热点地区宽带无线网络全覆盖。

推进新型智慧城市建设。加强信息在城市规划、基础设施、公共服务、社区管理等方面的引领和支撑作用,加快完善城市地理信息、智能交通、社会治安、环境管理、市容管理、灾害应急处置等智能化信息系统,加强信息技术在教育、就业、文化、社会保障、供电、供水、供气和防灾减灾等领域的应用,推进行业信息服务系统建设。

推动产业与信息化融合。推动信息化与现代农业的融合,加强智能农用设备的应用推广,发展农产品电子商务,提高农业和农村信息技术应用水平。加大信息技术在现代装备制造、新材料、新能源、生物医药、节能环保等战略性新兴产业及特色产业中的推广应用。推动智慧物流公共信息服务平台和信息标准体系建设,实现物流政务服务和物流商务服务的一体化,打造集现代物流、仓储配送、商品展示、电子商贸、商业配套服务及信息交流、金融结算等功能于一体的综合平台。利用现代信息技术改造提升旅游休闲产业,推动旅游休闲业智慧化发展。

5、加强城镇基础设施建设。

加强中心城市建设。着力将怀化市打造成武陵山片区核心增长极,壮大吉首市、张家界市、邵阳市等区域中心城市,将武冈市、涟源市、洪江市、新化县、石门县、沅陵县、龙山县、花垣县打造成区域次中心城市,积极推进怀化“鹤中洪芷”、娄底新化县与冷水江市、邵阳东部城镇群建设。促进人口与产业集聚,发展特色优势产业,发挥辐射带动作用。

加快城区道路交通改造。结合旧城改造和城市新区建设,抓好中心城市、县城城市道路建设和主干道提质改造,优化路网结构,构筑对外大联通、对内大循环的城市交通格局。抓好各县城公交总站建设,建设自行车道、沿江游步道等慢行系统,完善城市交通体系。

加强城镇市政设施建设。积极实施县城供水管网改扩建及自来水厂、城市污水处理系统、城乡垃圾收集转运及无害化处理体系、城镇防洪排涝系统等项目建设,实现城镇市政公用设施建设与城镇化进程协调发展。加快推进县城园林绿地建设,改善人居环境。配套抓好重点小城镇道路、供水、排水、污水处理、垃圾处理、园林绿化等基础设施建设,提高小城镇承载能力。

加强城镇公共服务设施建设。结合旧城改造、棚户区改造和城市新区建设,积极引导学校、医院、文体中心、主题文化广场、博物馆、城市广场和公园、休闲娱乐中心、商务中心等公共服务设施合理布局,提升城市服务功能。优化社区生活设施布局,完善便民利民服务网络,打造便捷生活服务圈。

6、加快龙山来凤经济协作示范区建设。

深入推进龙凤一体化,实施龙凤城区、酉水河风光带、园区建设等一体化规划编制,推进城市公交、通讯、教育、卫生、金融、城市管网等一体化进程,实现资源共享和服务均等化。按照“以产兴城、以城促产、宜居宜业、融合发展”的思路,共同建设龙凤产城融合示范区,打造龙凤示范区核心增长极。

(二)农村生产生活条件改善

以城乡一体化建设为引领,努力改善农业生产条件和农村生活条件,积极实施整村推进与易地扶贫搬迁工程,提升农村人居环境质量。

1、建设美丽乡村。

加快特色村镇建设。支持贫困地区基础条件较好、具有特色资源的小城镇加快发展,打造一批商贸特色镇、旅游名镇和宜居小镇。支持建设一批富有地方特色、民族特色、传统风貌的示范性中心村,重点打造200个少数民族特色村镇。

加快贫困村脱贫攻坚整村推进。以县为单位,贫困村为平台,统筹整合各类资源,分期分批集中投入,支持贫困村发展特色产业,壮大集体经济,实施水、电、路、气、房和环境改善等工程,解决贫困村群众入学、就医、养老等困难。加强村级领导班子建设,提高自我发展能力。

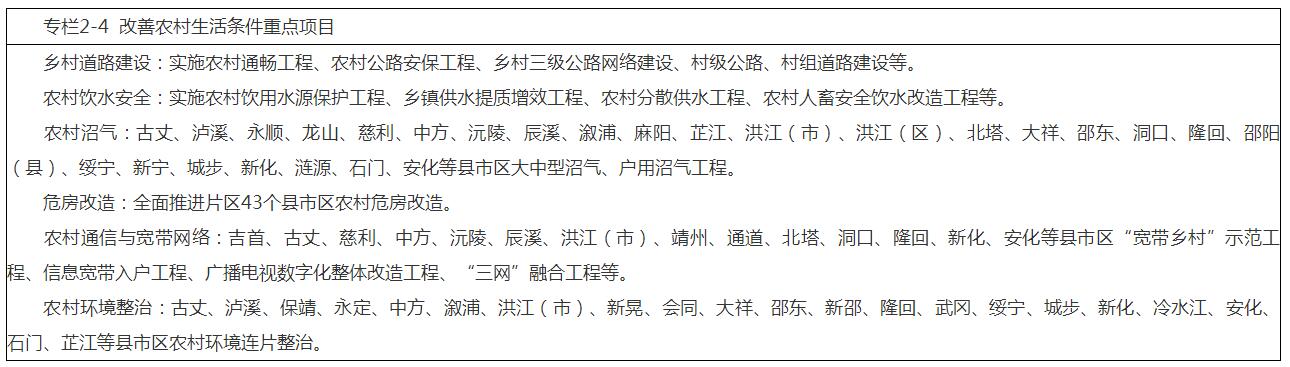

2、改善农村生活条件。

全面推进农村公路建设。加大农村公路建设投入力度,实施乡村三级公路网络建设工程和村组公路硬化工程,推进乡村公路向居民小组和居民点延伸。实施“窄路加宽”和自然村通公路工程,对不符合标准的农村公路实施提质改造。完善城乡客运体系,推进客运站、农村客运招呼站建设,实施“村村通班车”工程,具备条件的行政村100%通客班车,解决居民出行问题。加大农村公路危桥改造和公路安保建设力度。

巩固提升农村饮水安全水平。全面开展农村饮水安全巩固提升工程,实施村镇集中式饮用水源地保护和水库移民安全饮水工程,加快推进农村自来水工程,开展净水设施改造、消毒设备配套工程建设,强化管网管护,切实提升贫困村自来水普及率、供水保证率和水质达标率。

多渠道解决生活用能。支持贫困地区因地制宜开展农村小水电、光伏扶贫,推进农村水电增效扩容改造,优先实施贫困村电网升级改造,提升电网供电能力和供电质量,2018年前彻底解决“低电压”、“卡脖子”现象,保障所有贫困村安全优质用电。

加快农村信息和物流网络建设。加快农村通信与宽带网络建设,实施广播电视村村响、户户通工程。到2020年,实现所有行政村光纤网络和4G网络有效覆盖。积极推进物流设施建设,推进“快递下乡”工程,实现“村村通快递”。

加快推进农村危房改造。将农村危房改造与“六到农家”示范村建设、“美丽乡村”综合建设工程、生态文明村试点、民俗旅游村建设工程、特色民居改造工程等相结合,引导村民理性建房、鼓励集中建房、妥善处理“空心房”,杜绝乱搭乱建、乱占耕地现象,解决农村贫困户的居住需求。

加强农村人居环境整治。推动乡村规划管理,优化农村居民点、基础设施和公共服务设施空间布局。加快农村环境连片整治,实施“三清”、“四改”,有效处置农业生产废弃物、农村生活污水、生活垃圾,美化人居环境。到2020年,所有行政村及相关集镇的农村生活垃圾治理达到“五有标准”,创建干净整洁、生态秀美的农村人居环境。

提升农村综合服务能力。开展农村综合服务平台建设,整合现有资源,建设集便民服务、文体活动、农业服务、医疗服务、党建服务于一体的综合性场所,提高农村公共服务水平和社会治理能力。加强基层文化设施、文化队伍建设,实施文化站工作人员专业培训,推进重大文化惠民工程。依托“互联网+”构建O2O贫困村社区服务新模式,强化农村文明乡风建设。

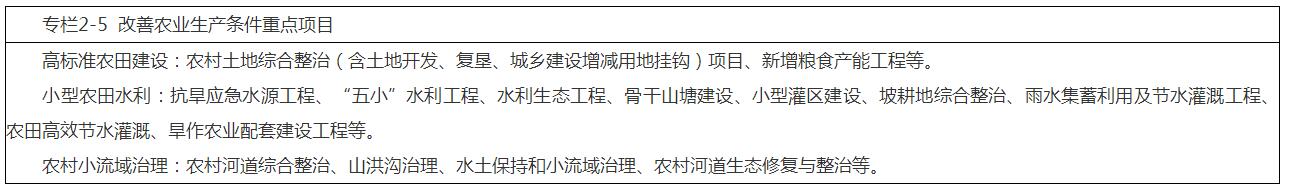

3、改善农业生产条件。

以畅通骨干灌排渠系为基础,大力推进以土地平整、灌排沟渠、田间道路等基础设施为重点的高标准农田建设。推广农田高效节水灌溉技术,实施旱作农业配套建设工程、雨水集蓄利用及节水灌溉工程。开展农村水土保持和小流域治理,实施坡改梯。新建、改造一批生产便道、机耕道,实施贫困村通动力电规划,保障生产用电,切实解决农村生产设施“最后一公里”问题。

4、易地扶贫搬迁。

对居住在生存条件恶劣、生态环境脆弱、自然灾害频发等地区的农村贫困人口,加快实施易地扶贫搬迁工程。因地制宜选择搬迁安置方式,确保搬迁群众住房安全得到保障。按照“规模适度、功能合理、经济安全、环境整洁、宜居宜业”的原则,规划建设安置住房,配套建设安置区(点)水、电、路、邮政、基础电信网络以及污水、垃圾处理等基础设施,完善安置区(点)商业网点、便民超市、集贸市场等生活服务设施以及必要的教育、卫生、文化体育等公共服务设施。积极发展后续产业,加强职业技能培训,探索资产收益扶贫,确保搬迁群众实现“搬得出、稳得住、能脱贫”。

(三)社会事业发展与公共服务

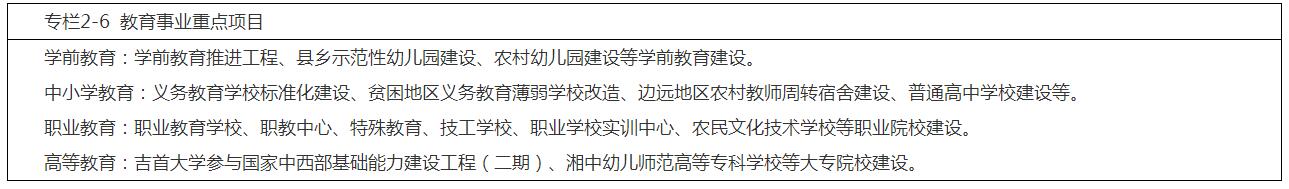

1、努力办好人民满意教育。

统筹发展各类教育。积极发展学前教育,推进义务教育均衡发展,加快薄弱学校改造、农村学校教师周转房建设,改善农村寄宿制学校办学条件。加快普及高中阶段教育,改善高中学校办学条件,提高教育教学水平。大力发展职业教育,整合职业教育资源,打破部门、行业和学校类型限制,实现职业教育规模化、集约化、特色化发展。因地制宜发展高等教育,重点支持旅游、民族文化和现代农业等专业性职业院校发展。支持芷江师范升格,申办张家界旅游学院,支持吉首大学、怀化学院、湖南医药学院、邵阳学院、湖南人文科技学院转型发展、特色发展、内涵发展。深入推进吉首大学省部共建,切实提高高校服务片区经济社会发展的能力。

精准资助贫困学生。健全学前教育资助制度,帮助农村贫困家庭幼儿接受学前教育。完善农村义务教育困难寄宿生生活补助政策,稳步推进贫困地区农村义务教育学生营养改善计划。对普通高中建档立卡的家庭经济困难学生免除学杂费。完善国家奖助学金、国家助学贷款、新生入学资助、勤工助学、困难补助、学费减免等多元化高校学生资助体系,实现家庭经济困难学生资助全覆盖。

强化教师队伍建设。加大农村教师公费定向培训力度,健全农村教师补充机制,通过改善乡村教师生活待遇、强化师资培训、结对帮扶等方式,加强贫困地区师资队伍建设。加快农村学校教师周转房建设,全面落实集中连片特困地区和边远艰苦地区乡村教师生活补助政策。继续实施“特岗计划”,“国培计划”向贫困地区乡村教师倾斜。实施好边远贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划教师专项。建立乡村教师荣誉制度。

2、提高医疗卫生服务水平。

完善医疗服务体系。统筹城乡、区域、公立和民营、中医和西医、医疗和公共卫生的资源分配和协调发展。加快地市级综合医院、县(区)级医院、疾病预防控制中心、妇幼保健院、乡镇卫生院、村卫生室建设,建立市、县、乡、村(社区)四级医疗卫生服务机构,完善重大疾病防控、急救体系等公共卫生服务网络。加强贫困人口健康教育。确保到2020年,每个县至少有1所达到二级标准的医院,每个乡镇有1所卫生院,每个村有1所卫生室。

健全医疗卫生人才培养机制。支持大专院校为医疗卫生机构定向培养人才。做好住院医师、全科医生和助理全科医生规范化培训。推进农村订单定向免费医学生培养、全科医生和专科医生特设岗位计划,实行本土化免费培养乡村医生,实施全科医生转岗培训。鼓励县级医院以对口帮扶等多种形式,帮助基层卫生院(村卫生室)提高卫生服务能力。加强民族医药人才培养。

加强医疗保障救助体系建设。提高城乡居民基本医疗保险参保率,提高筹资和保障能力,实现全民享有基本医疗保障。对贫困人口实行分类救治,给予基本医疗保障、大病保险、医疗救助、临时救助等倾斜支持,保障贫困人口享有基本医疗卫生服务,有效遏制因病致贫、因病返贫。深化医疗卫生体制改革,推进公立医院综合改革。

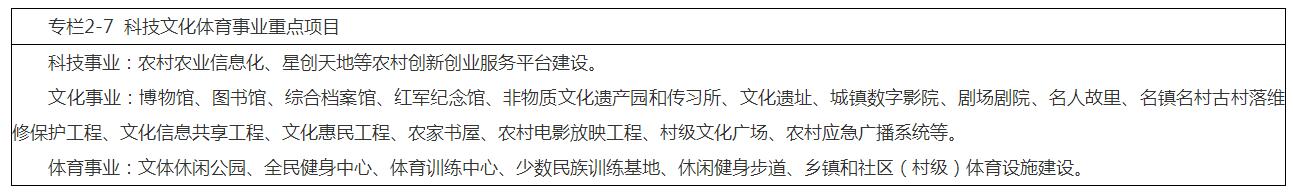

3、积极发展科技文化体育事业。

加强科技创新能力建设。建立健全产、学、研、政、金相结合的技术创新体系,加强创新创业载体建设,支持园区和县(市、区)打造若干具有一定影响力的创新创业聚集区。建设科技兴乡推广服务网络,加强农村科技服务合作组织建设,进一步实施科技特派员制度,广泛开展科技培训工作,普及科学技术知识,推广先进实用技术。

加强公共文化服务体系建设。规划建设博物馆、多功能剧院、非物质文化遗产展览馆等标志性文化工程,推进文物资源的保护与展示利用。繁荣发展民俗、人文、历史文化,支持依托张家界和崀山神奇山水地质景观、湘西民俗文化、怀化胜利文化等,举办各类文化节会和开展特色节庆活动。继续推进社区和乡镇综合文化站、农村电影放映工程、农家书屋等文化惠民工程建设。

加快民族特色体育发展。加强城乡体育健身场地建设,积极开展群体性、观赏性体育活动,鼓励开发具有地方民族特色的体育健身项目。举办区域性全民体育活动,选拔培养优秀体育人才。

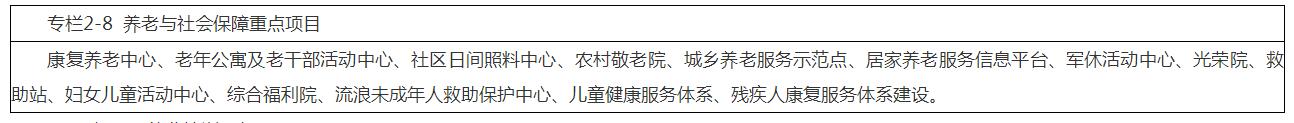

4、大力发展养老与社会保障事业。

加快养老服务体系建设。建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的城乡养老服务体系。加强社会养老制度建设,推动建立高龄津补贴、基本养老服务补贴及政府购买服务制度,完善老年人养老、医疗、服务、福利、护理等法规体系,探索建立老年人长期照护保障制度,提高养老保障水平。

建立健全社会保障制度。扩大社会保障覆盖面,推进企业退休人员社会化管理,开展园区企业养老保险缴费率过渡试点工作,提高企业退休人员基本养老金。加大残疾人康复中心和残疾人托养机构建设力度,完善残疾人托养服务体系,积极开展基础设施无障碍建设。切实保障妇女平等获得就学、就业、婚姻财产和参与社会事务等权益。加强农村留守儿童管理和心理援助,引进专业社会工作者机制,强化对行为失范儿童的引导。加强低保政策和扶贫政策衔接,对完全和部分丧失劳动能力的贫困人口,纳入最低生活保障范围,推进社会保障兜底脱贫。

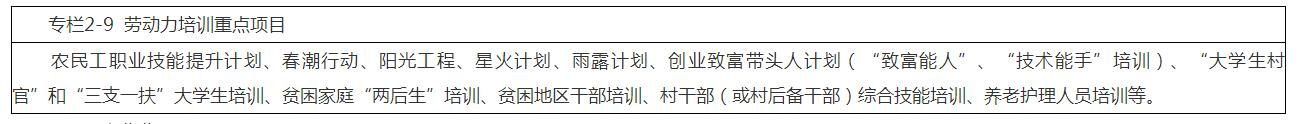

5、积极开展就业培训服务。

强化就业公共服务。优先安排贫困地区基层就业和社会保障服务平台建设,健全就业培训网络,建立政府扶助、社会参与的职业技能培训机制。认真做好城镇就业困难人员、农村转移劳动力、退役军人、妇女、残疾人等群体就业工作,确保零就业家庭动态清零。

大力开展职业技能培训。统筹使用各类培训资源,在贫困家庭劳动力输出地和输入地及时组织各类培训。加大对贫困妇女的职业技能培训和就业指导服务,推进巾帼家政服务专项培训工程。统筹“雨露计划”、“同心温暖工程”、“阳光工程”等职业教育培训资源,提高补助标准,落实中等职业教育免除学杂费政策,确保建档立卡贫困家庭“两后生”都能接受职业学历教育或职业技能培训。开展贫困家庭劳动力实用技术培训,新型农民职业技能培训,贫困村干部、创业致富带头人培训,“大学生村官”和“三支一扶”大学生培训等。

鼓励贫困人口自主创业。建设一批农民工返乡创业园。对有创业愿望的贫困人口,符合条件的给予创业担保贷款扶持。对自主创业带动就业的贫困人口,优先纳入“双百资助工程”。

(四)产业发展

积极推进产业结构调整优化,促进产业质量与规模同步提升,努力形成特色鲜明、布局科学、结构合理、支撑有力、可持续的产业体系,增强片区经济发展的内生动力。

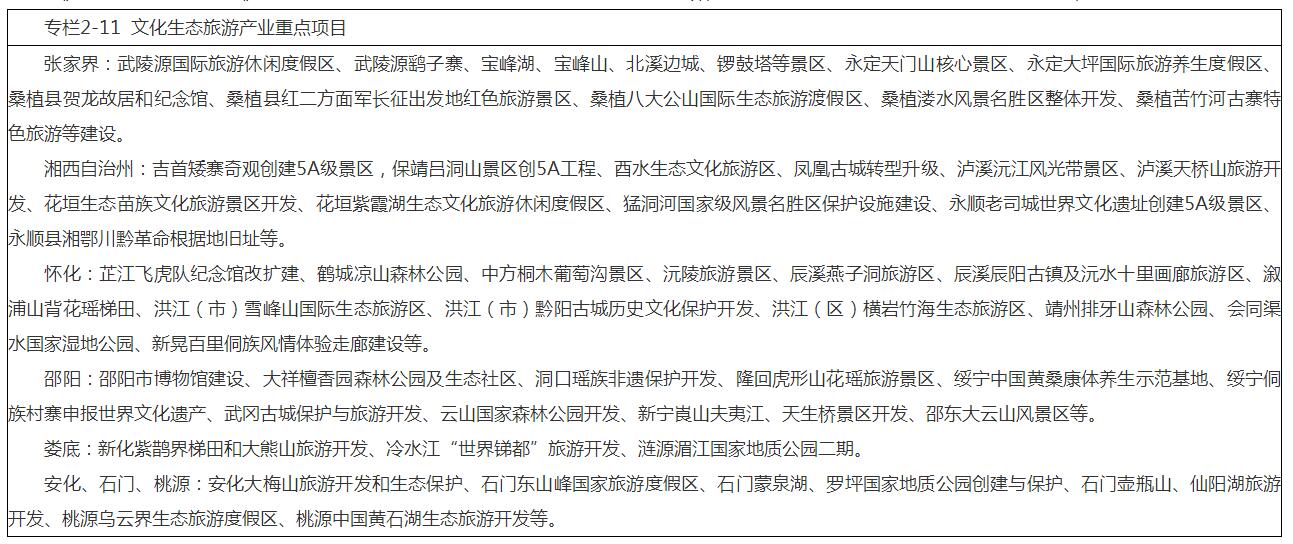

1、文化生态旅游业。

构建旅游发展新格局。围绕秀美张家界、神秘湘西、文化凤凰、胜利怀化、神奇崀山五大特色旅游品牌,加快武陵源、吉首、凤凰、芷江、崀山等核心景区国际化进程,全力打造张吉怀精品生态文化旅游经济带,对接桂林、黔渝等旅游圈,对接国家武陵山片区生态旅游协作区,建设湘黔、张桂旅游黄金走廊。挖掘森林公园、自然保护区和国有林场的旅游潜力,大力发展生态旅游产业,构建集自然观光、文化传承、生态休闲、运动康体、户外探险等多元旅游有机融合的现代旅游业发展新格局。

打造文化生态旅游精品线路。依托片区知名景区,以高速铁路、高速公路、国省干线及县乡干道为轴线,以具备旅游基础的民族民俗村落、古村古镇为景点集群,串点成线,重点建设“土家探源、神秘苗乡、古城商道、侗苗风情、生态丹霞、沅澧山水、湘军寻古、神韵梅山、世外桃源、峰林峡谷、武陵民俗”等11条文化生态旅游精品线路,加强沿线村镇公共服务设施建设,开展乡村旅游扶贫。对接武陵山国家生态风景道,建设湖南湘西旅游风景道体系,打造“神韵湘西”风景道旅游品牌。

专栏2-10文化生态旅游精品线路

土家探源:永顺—古丈—龙山—保靖

神秘苗乡:花垣—吉首—保靖—古丈—泸溪—凤凰—麻阳

古城商道:洞口—洪江(区)—洪江(市)—鹤城—中方—芷江—新晃

侗苗风情:洪江(区)—会同—靖州—通道

生态丹霞:新宁—武冈—城步—绥宁—通道

沅澧山水:永定—沅陵—常德市

湘军寻古:双峰—娄星—涟源—北塔—双清—大祥—邵阳(县)—新邵—邵东—隆回—洞口

神韵梅山:安化—新化—冷水江—隆回—溆浦—辰溪

世外桃源:桃源—石门—澧县—鼎城—武陵源

峰林峡谷:武陵源—慈利

武陵民俗:武陵源—桑植—永定

加强景区基础设施建设。重点推进张家界、凤凰古城、芷江、崀山等景区国际化提质,支持南山、雪峰山、夹山等景区建设,有序推进老司城、洪江古商城、黔江古城、里耶古城等景区开发。加强城镇与景区、景区与景区之间的交通建设,改善旅游线路交通条件。开展旅游综合服务体系建设,推进游客接待中心、旅游公路、景区酒店、景区游步道、停车场、宿营基地、星级厕所、景区引导标识系统、污水垃圾无害化处理设施提质改造。

提升旅游服务功能。加强以张家界市、吉首市、怀化市和邵阳市城区为核心的区域性游客集散服务中心建设,以武陵源、凤凰、崀山为核心的旅游目的地建设。强化旅游行业管理和行业自律,加大对宾馆酒店服务人员、导游人员的业务和技能培训。强化旅游信息监管和安保工作,提高应急救援能力。大力发展智慧旅游,构建旅游基础信息数据、旅游公共信息服务、旅游产业运行管理和旅游市场营销推广等平台。

促进旅游商品开发。重点开发特色食品和民俗创意银饰、土家织锦、苗绣、瑶族刺绣、花瑶蜡染、宝庆竹刻、木雕、石雕、沙画、傩面具等特色非遗手工艺品,以及民族舞蹈、歌谣等演艺产品。增强旅游商品内涵,提高旅游商品质量,打造特色旅游商品品牌。通过民族工艺旅游商品集散中心、酒店陈列、互联网平台等开展商品贸易,促进旅游、节会与旅游商品业发展相结合,延长旅游产业链,提高旅游商品附加值。推进张家界国际影视城、安化湘中梅山影视基地、洞口尧王影视城、绥宁上堡古国影视拍摄基地等项目建设。开发宾馆酒店设施、景区索道、数字导览设备、旅游房车、游艇等旅游装备产品,建设旅游生态工业园。

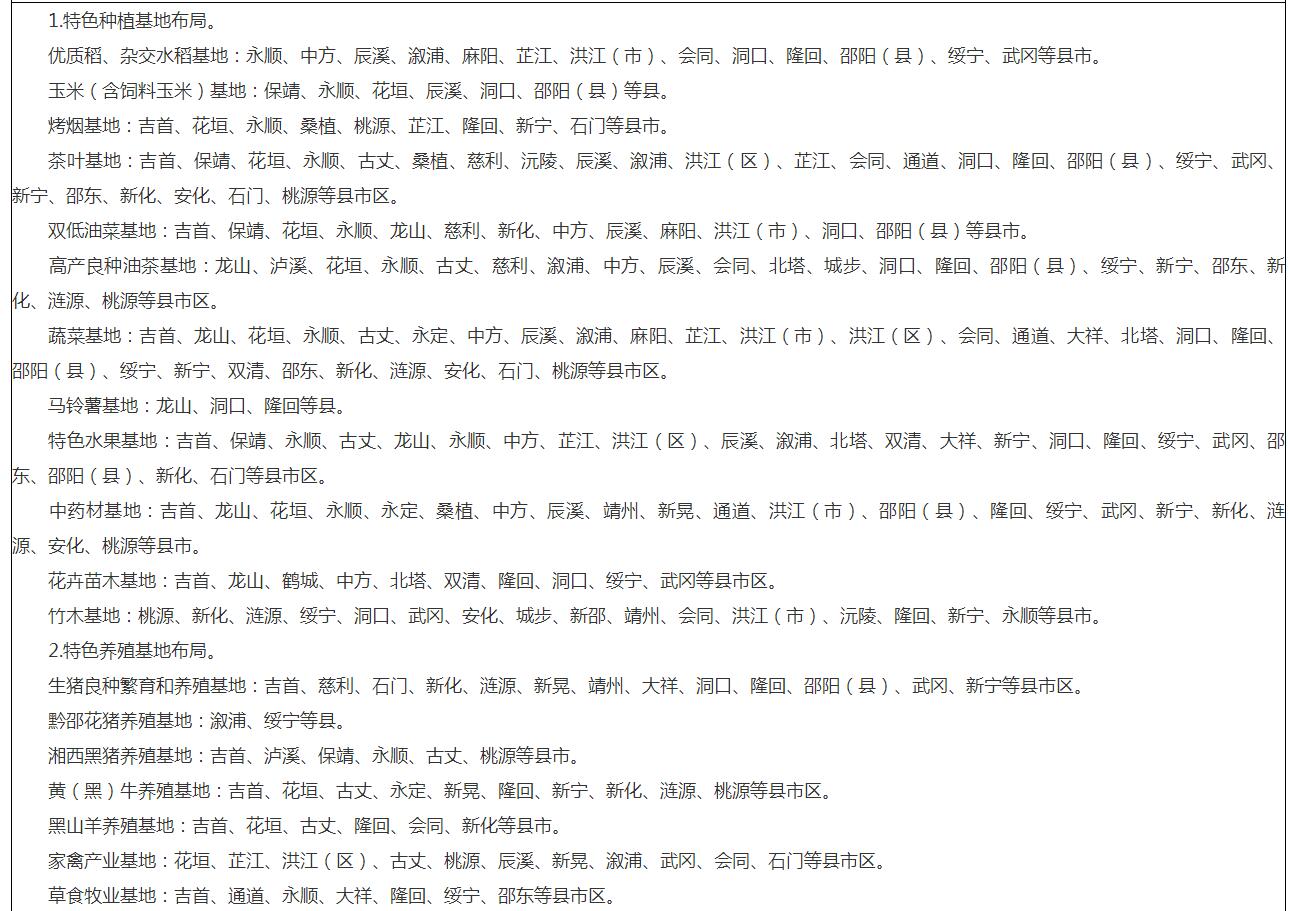

2、特色农业。

大力发展特色种植业。因地制宜实施优质稻、玉米、烤烟、茶叶、油菜、蔬菜、马铃薯等产业化项目,建设柑橘、猕猴桃、杨梅、刺葡萄、脐橙等精品和特色水果基地,建设葛根、金银花、铁皮石斛、五倍子、玉竹、虎杖、杜仲、龙脑樟、青蒿、茯苓、天麻等道地中药材生产基地。推进农业“三品一标”认证,打造特色农产品品牌,支持“潇湘茶”等公共品牌建设。推进农产品精深加工,培育优势产业和产业集群。

加快发展特色养殖业。推进畜禽标准化养殖场、家庭农场建设,发展人工种草养畜和草食牧业,重点发展湘西黄牛、湘中黑牛、黔邵花猪、湘西黑猪、武冈铜鹅、雪峰乌骨鸡、桃源大种鸡、芷江鸭、石门土鸡等特色畜禽产品。实施名优水产产业化建设项目,建设大鲵、湘华鲮、吻鮈大眼鳜、甲鱼、稻花鱼等特色水产养殖基地。

积极发展特色林业。建设以速生丰产用材林、珍贵用材林、木本粮油(油茶、板栗、核桃等)、毛竹、中药材等为主体的商品林基地,实现资源培育基地化。加大生物质能源、森林食品、林下经济、野生动植物繁育利用等新兴产业开发,积极培育森林康养、林业碳汇、森林药材、新能源产业和新材料产业。

提升农业服务水平。完善新型农业科技推广服务体系,加强农业科技推广应用。完善农产品质量安全检验检测体系,开展农产品产地安全质量提升工程,推进动物防疫、检疫站基础设施建设。建立农机、农资、气象、水文等综合信息服务体系,建设县、乡一级农业信息市场和农业综合数据库,加强农产品产销信息、农业技术信息等信息资源开发,提高农业生产、监测、销售全过程的信息化水平。利用电子商务等新业态更好地实现产销对接。

3、加工制造业。

加快发展农林产品加工业。优化布局绿色食品深加工基地和食品工业园,大力开发旅游休闲、绿色有机、保健养生的农副产品,重点发展猕猴桃、柑橘等水果精深加工、蔬菜精深加工、绿色粮油加工、优质畜禽品加工、乳制品加工、山区土特产加工、保健食品加工和酿酒、饮料等产业。加快发展竹材人造地板、竹炭、竹纤维、竹工艺品、复合板、竹木化纤浆粕、特种纸等产业。围绕优质粮油、果蔬罐头、天然香料、保健茶叶、生态酿酒、生态板材等优势产品,建设出口加工基地。

培育发展生物医药产业。发挥龙头医药企业的带动作用,建设一批规模中药提取厂、饮片厂,以茯苓、金银花、青蒿、杜仲、五倍子、天麻等为重点,加强中药材深度开发,重点发展植物提取物精深加工、原料药、中药饮片、生物饲料等生物医药,延伸产业链,推动中药材资源优势转化为生物医药产业发展优势。积极推进特色民族药品生产,大力发展医药保健品,建成武陵山区域民族医药研发制造中心。

优化发展装备制造和矿产品加工业。重点发展农用机械、矿山机械、交通装备、环保装备、医疗装备、液压及高精密模具等装备制造业,布局发展电子元器件、集成电路、电子通讯、节能高效电机、机器人产业。进一步整顿规范矿产资源开发秩序,加大落后小矿关闭退出力度,引导矿产开发向优势企业集中、矿产加工企业向园区集中,集聚发展锰产业,综合开发锌产业,优化发展钒产业,加强低品位矿石、矿渣、冶炼废渣的综合利用,推进矿产资源精深加工,加快矿泉水、地热水的开发和产业发展。支持新材料研发生产,建设新材料创新中心和产业基地。

4、现代服务业。

加快发展商贸物流业。发挥怀化、吉首、邵阳、张家界等市交通优势,推进湘西物流城、湘西南国际商贸物流城等项目建设,重点扶持粮油、烟草、木材、竹材、汽贸、钢材、医药、再生资源、服饰及小商品仓储配送物流园区,建设电子商务和快递物流平台,打造区域综合性物流中心。在片区中心城区、中心县城打造一批集文娱、商业、旅游、体育为一体的商圈、商业综合体,建设特色商业街、大型综合超市、商贸广场,引进电子商务、网络零售、体验式商业等新业态,扶持餐饮连锁地方品牌建设。推进县域农副产品综合交易市场、产地批发市场、集镇农贸市场建设,配套完善专业化配送体系,建设农产品冷藏库、冷链物流、农产品物流集散中心等,开展多种形式的“农超对接”。

积极发展金融与商务服务业。积极引进银行业金融机构、非银行金融机构、担保公司、股权投资机构,大力发展区域性城市商业银行、农村商业银行及村镇银行。推进证券、保险等非银行金融机构发展。加快农村金融改革和农村信用体系建设,积极引导银行金融机构下沉服务网点,延伸服务触角,推进贫困村金融服务站建设,提升服务“三农”和小微企业的能力,稳妥推进农村土地承包经营权和农民住房财产权抵押、担保、转让。大力发展研发设计、信息技术服务、科技服务、节能环保服务、检验检测认证、法律服务、会计服务等现代商务服务业。

大力发展健康养老业。积极开辟妇幼保健、老年护理、健康咨询、陪护就医等消费领域,重点发展家庭养老院、老年服务中心和专业化养老服务机构,推进供养型、养护型、医护型养老机构建设。鼓励建设集生活照顾、医疗康复、文体娱乐等于一体的多功能综合养老机构。积极发展居家与社区照顾、上门服务紧密结合的居家养老模式。支持健康服务业多元发展,促进健康服务与旅游、文化、教育等融合发展。

加快发展电子商务产业。积极引进阿里巴巴、京东等大型电子商务项目及企业入驻,建设一批区域性仓储配送基地,构建电子商务物流服务平台和配送网络。支持农村电子商务发展,加快建设县级电子商务公共服务中心和农村电子商务综合服务站点。有序推进电商扶贫。支持湘西自治州创建全国“互联网+”先行先试示范州。

5、产业园区。

完善提升园区功能。按照产城融合、产业聚集的要求,统筹片区产业园区建设,加快园区水、电、气、路、通信等基础设施和教育、医疗、体育、文化等配套设施建设,优化园区发展环境,提高园区的综合承载能力和吸引力,引导生产要素向园区集中、资源向园区整合、资金向园区流动、人才向园区汇集。

积极承接产业转移。根据区域主体功能定位和全省产业园区主导产业指导目录,创新招商引资方式,积极引进劳动密集型、资源精深加工型、新兴服务业等产业项目,推动大企业、大项目向园区集中,促进产业集聚发展。重点培育薄板及加工、锰深加工、旅游商品加工、中药材精深加工、农副食品精深加工五大产业集群。

建立产业协作机制。积极探索产业协作发展利益共享机制,优化产业布局,引导各园区优势互补、产业错位、协调发展,形成优势资源共同开发、产业园区共同建设、发展利益共同享有的产业协作发展格局。发展飞地经济,支持异地联合兴办产业园区。

6、产业化精准扶贫。

坚持“资金跟着穷人走、穷人跟着能人走、能人跟着产业项目走、产业项目跟着市场走”的“四跟四走”产业精准扶贫思路,着力发展贫困地区特色优势产业,确保每个贫困村形成若干特色拳头产品,每个贫困户至少实施一个增收项目、掌握1—2项实用技术,使有劳动能力的贫困户可以通过生产和务工实现增收脱贫。加快贫困地区一二三产业融合发展,构建“接二连三”的农业全产业链,让贫困户更多分享农业全产业链和价值链增值收益。支持各类新型经营主体通过发展农产品和林产品储藏保鲜、初级加工、精深加工、直供直销,采取订单帮扶模式对贫困户开展定向帮扶,提供全产业链服务。

7、资产收益扶贫。

鼓励贫困村将集体所有土地、林地、草地、荒山荒坡、滩涂等资源资产评估入股,增加集体经济收入。引导贫困户将承包土地经营权和个人财产,以及国家和省安排的财政扶贫资金入股企业、合作社、家庭农场,通过委托经营、合作经营等方式,获得资产收益,增加个人收入。探索建立扶贫资源资本化投入机制,财政扶贫资金、相关涉农资金和社会帮扶资金投入设施农业、养殖、光伏、水电、乡村旅游等项目形成的资产,具备条件的可折股量化给贫困户和村集体,优先保障丧失劳动能力的贫困户。支持贫困地区开展水电、矿产资源开发资产收益扶贫改革试点。

(五)生态建设与环境保护

1、建立健全生态补偿机制。

加大对国家重点生态功能区中贫困县的转移支付力度。根据“谁受益、谁补偿”原则,健全生态保护补偿机制。在贫困地区开展生态综合补偿试点,逐步提高补偿标准,实施生态保护扶贫。健全各级财政森林生态效益补偿标准动态调整机制。引导和鼓励开发地区、受益地区与生态保护地区开展横向生态补偿试点,运用碳汇交易、生态产品服务标志等补偿方式,探索市场化补偿模式,引导各类受益主体履行生态补偿责任。支持以政府购买服务或设立生态公益岗位的方式,以森林、草地、湿地、沙化、石漠化土地管护为重点,让贫困户中有劳动能力的人员参加生态管护工作。

2、加强生态修复与保护。

加强森林草场资源保护。实施天然林保护工程,开展森林禁伐限采,全面落实天然林资源管护。实施健康森林工程,提高林分质量。实施新一轮退耕还林,以良种壮苗、森林抚育、低效林改造、封山育林、采伐方式改革等多种森林培育措施为抓手,加强主要造林树种种质资源调研、保护和良种繁育体系建设、乡土珍贵树种和无节良材为主的国家储备林基地建设,推进优材更替,提高造林质量。推进安化、泸溪、新宁、绥宁、城步、通道等县市的草山、草场保护与利用。

加强水源地保护与水土保持。实施重要饮用水水源地一、二级保护区界定,切实推进江河源头、水源地和水源涵养区保护。以沅水、澧水、资江等流域以及壶瓶山、八大公山、云山等山地和湘西丘陵为重点,实施退耕还林、坡耕地水土流失综合治理、国家水土保持重点工程、山洪沟和崩岗治理等项目,减少水土流失面积。实施石漠化综合治理工程,有效遏制石漠化面积扩大,逐步恢复石漠化地区生态功能。

加强自然保护区建设。稳步推进城步国家公园试点工作。推进保靖白云山、古丈高望界、安化六步溪、沅陵借母溪、新宁舜皇山等国家级自然保护区,古丈红石林、邵阳金峰等国家地质公园,溆浦思蒙、龙山洗车—猛西、泸溪武水、慈利澧水、溇水流域、黄石水库、沅陵五强溪、洪江清江湖、靖州五龙潭、邵阳天子湖、安化雪峰湖、石门仙阳湖等国家湿地公园保护与建设。实施“张家界地貌”地质遗迹保护。完善生物多样性保护体系,加强重点生态功能区环境保护,加强对珍稀濒危野生动植物就地保护,对极小种群野生动植物开展近地保护试验、野外回归自然示范。

3、加强环境综合治理。

加强流域环境综合治理。重点推进沅水、澧水以及酉水、?水、沱江、涟水流域环境综合治理,实施河道清淤、堤岸整修、截污坝和水土保持林建设。

加强城镇生活和工业污染防治。推进城镇污水处理、垃圾收运处理设施建设和扩能改造。实施重点企业环境污染防治项目,关停并转工艺技术落后、环保不达标企业。抓好产业园区污水、垃圾处理设施建设,引导企业向园区集聚。

加强农业面源污染防治。大力推广测土配方施肥和生物有机肥、低毒低残留农药,切实保护和改善土壤生态环境。实施养殖污染治理和综合利用工程,推广生猪发酵床等零排放养殖技术。

4、应对极端气候和防灾减灾。

实施气象防灾减灾工程,建设新一代预警天气雷达、人工影响天气标准化作业站点、气象信息综合服务平台。强化森林防火,建设防火林带网,推进森林火灾防控体系和防火物资储备库建设。推进山洪地质灾害防御监测预警系统建设,实施易灾地区生态环境综合治理工程。强化动物防疫监测体系建设和有害生物综合防治,防治外来生物入侵。推进碳汇林建设,建立碳汇项目储备库。

三、投资测算和资金来源

本规划根据湖南省武陵山片区区域发展与脱贫攻坚实际,结合国家片区规划编制指导意见,合理筛选各类建设项目。规划投资测算项目期限为5年,即2016—2020年。本规划的投资测算与片区各市州、县市区国民经济和社会发展第十三个五年规划相衔接。

(一)项目投资测算

本规划投资项目分为基础设施建设、农村生产生活条件改善、基本公共服务、产业发展、生态建设和环境保护五大类。经筛选确定规划项目5182个,5年预计投入资金16042亿元。由于铁路项目的投资年限和资金来源结构均尚未明确,因此,本节测算投资金额不含铁路建设项目,测算投资规模为15127亿元,测算投资项目5168个。

1、按项目类别测算。

基础设施建设项目。立足片区发展的现实需求,资金重点投向交通、水利、能源、信息化建设和城镇基础设施建设项目,着力解决片区发展的瓶颈问题。项目总数1251个,预计投资4957亿元,占总投资的32.8%。

农村生产生活条件改善项目。按照推进城乡经济社会一体化发展的要求,资金重点投向饮水安全、高标准农田建设、小型农田水利、农村电网改造、乡村道路、农村沼气、危房改造、农村通信与宽带网络、易地扶贫搬迁、村庄建设、农村环境整治、农村小流域治理等改善农村生产生活条件的项目。项目总数为506个,预计投资2144亿元,占总投资的14.1%。

基本公共服务项目。突出公共服务均等化,资金重点投向贫困群众最需要、最期盼、最关心的教育、卫生、文化体育、养老与社会救助、能力建设等领域。项目总数1191个,预计投资1379亿元,占总投资的9.1%。

产业发展项目。立足资源优势和特殊环境条件,资金重点投向农业、旅游业、县及县以下产业(物流)园区和集贸市场、工业和服务业项目。项目总数1571个,预计投资5549亿元,占总投资的36.7%。

生态建设和环境保护项目。围绕恢复植被、改善生态,资金重点投向生态建设、生态修复、环境治理、应对极端气候和防灾减灾等项目。项目总数649个,预计投资1098亿元,占总投资的7.3%。

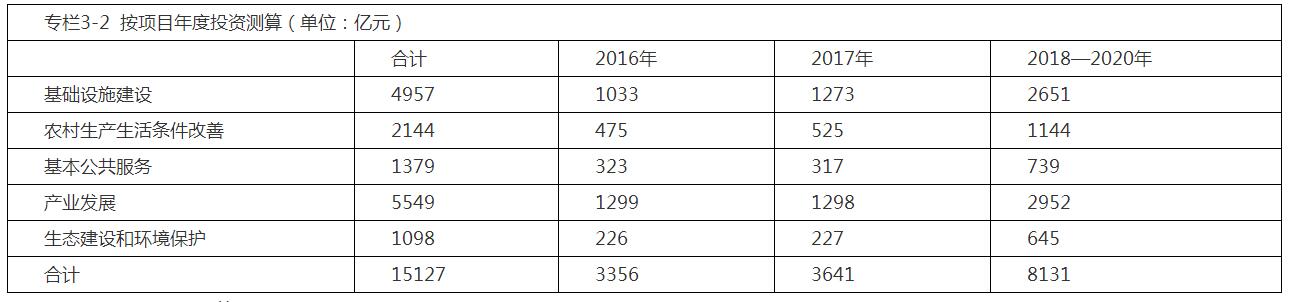

2、按年度投入测算。

按照项目建设时序,本规划的年度项目投资计划分2016年、2017年以及2018—2020年三个阶段进行测算。

第一阶段(2016年)。投资规模3356亿元,占5年总投资的22.2%。其中,基础设施建设项目投资1033亿元;农村生产生活条件改善项目投资475亿元;基本公共服务项目投资323亿元;产业发展项目投资1299亿元;生态建设和环境保护项目投资226亿元。

第二阶段(2017年)。投资规模3641亿元,占5年总投资的24.1%。其中,基础设施建设项目投资1273亿元;农村生产生活条件改善项目投资525亿元;基本公共服务项目投资317亿元;产业发展项目投资1298亿元;生态建设和环境保护项目投资227亿元。

第三阶段(2018—2020年)。投资规模8131亿元,占5年总投资的53.7%。其中,基础设施建设项目投资2651亿元;农村生产生活条件改善项目投资1144亿元;基本公共服务项目投资739亿元;产业发展项目投资2952亿元;生态建设和环境保护项目投资645亿元。

3、按项目资金来源测算。

本规划项目资金来源主要包括中央资金、省级部门资金、地方政府资金、业主融资以及农户自筹资金等。测算投资15127亿元,其中,争取中央资金4530亿元,占比为29.9%;省级部门资金1908亿元,占比为12.6%;地方资金2350亿元,占比为15.5%;业主融资5589亿元,占比为37%;农户自筹资金750亿元,占比为5%。

基础设施建设项目。总投资4957亿元,按照政府和其他各方投入相结合的原则,争取中央资金1638亿元,省级部门资金963亿元,地方资金891亿元,业主融资1380亿元,农户自筹资金85亿元。

农村生产生活条件改善项目。总投资2144亿元,资金来源以国家补助为主,业主和农户自筹为辅。其中,争取中央资金836亿元,省级部门资金335亿元,地方资金437亿元,业主融资268亿元,农户自筹资金268亿元。

基本公共服务项目。总投资1379亿元,资金来源以国家补助和业主自筹为主,农户自筹为辅。其中,争取中央资金608亿元,省级部门资金143亿元,地方资金283亿元,业主融资337亿元,农户自筹资金8亿元。

产业发展项目。总投资5549亿元,资金来源以业主自筹为主,国家补助和农户自筹为辅。其中,争取中央资金875亿元,省级部门资金352亿元,地方资金570亿元,业主融资3403亿元,农户自筹资金349亿元。

生态建设和环境保护项目。投资1098亿元,资金来源以政府投入为主,各方参与投资为辅。其中,争取中央资金573亿元,省级部门资金115亿元,地方资金169亿元,业主融资201亿元,农户自筹资金40亿元。

(二)投资效益分析

经济效益。本规划重点对投资的GDP拉动效应进行定量测算。投资总量16042亿元,涵盖在能力建设等项目中的非固定资产投资部分在总投资中占比很小,且难以分离计算。本规划把总投资全部当成固定资产投资进行经济效益测算。如果按固定资产投资效果系数0.12[1]测算,由此预计累计可以带动片区GDP增加1925亿元。

生态效益。通过规划项目的有效实施,到“十三五”期末,生态、植被将进一步恢复,生态环境质量将明显改善。主要河流源头水资源水质达Ⅰ、Ⅱ类地表水水质标准,城镇污水、生活垃圾、工业固体废物将基本实现无害化处理。防灾减灾能力显著增强,建成比较完善的预警、监测系统,救援处置能力极大提高。

社会效益。基础设施建设、产业发展、民生改善以及能力建设项目的实施,将极大改善贫困人口的生产和生活条件,进一步夯实产业扶贫基础,进一步增强扶贫对象的自我发展能力。到“十三五”期末,城镇居民人均可支配收入大幅提高,农村居民人均可支配收入增长幅度高于全省平均水平,稳定实现“两不愁、三保障”目标。

四、组织实施

充分发挥规划在资源配置中的引领作用,创新体制机制,加强政策统筹协调,凝聚社会力量,强化执行力,确保规划有效实施。

(一)创新扶贫机制

创新精准扶贫管理机制。加强建档立卡工作,健全贫困人口精准识别与动态调整机制,强化精准扶贫大数据管理应用,定期对贫困户和贫困人口进行全面核查,按照贫困人口认定、退出标准和程序,实行有进有出的动态管理。加强农村贫困统计监测体系建设,提高监测能力和数据质量。健全精准施策机制,切实做到项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准。严格执行贫困退出和评估认定制度。加强正向激励,贫困户、贫困村、贫困县退出后,原有扶贫政策在一定时期内保持不变,确保实现稳定脱贫。

创新社会扶贫参与机制。发挥政府投入主导作用,广泛动员社会资源,确保投入力度与脱贫攻坚任务相适应。完善对口帮扶机制,用好用活山东省济南市帮扶我省湘西自治州、粤湘劳务协作脱贫试点等重大政策机遇,完善长沙、湘潭、岳阳、衡阳、株洲、常德、郴州等7市对口帮扶湘西自治州7县的精准对接机制,实现借力发展。强化驻村帮扶和党员领导干部联系基层制度,省、市、县三级党委和政府组织开展定点帮扶工作,实现驻

湖南省罗霄山片区区域发展与扶贫攻坚“...

湖北出台武陵山片区扶贫攻坚规划

常德市桃源县十三五期间有哪些区域发展...

张家界市桑植县十三五期间有哪些区域发...

张家界市慈利县十三五期间有哪些区域发...

邵阳市双清区十三五期间有哪些区域发展...

湘西自治州龙山县十三五期间有哪些区域...

湖南宁远县易地扶贫搬迁“十三五”实施...

娄底市新化县十三五期间有哪些区域发展...

益阳市安化县2016-2020年区域...

娄底市涟源市2016-2020年区域...

怀化市会同县2016-2020年区域...

邵阳市邵东县2016-2020年区域...

邵阳市北塔区2016-2020年区域...

邵阳市大祥区2016-2020年区域...

复制成功

微信号: bieshu888