来源:土流网2025-10-20 15:24:06

循环农业作为破解 “资源浪费、环境污染、效益偏低” 的农业发展新范式,其核心并非照搬固定模式,而是依托区域地理气候特征、精准评估资源短板,再以农业废弃物与生物资源数据为支撑,构建 “适配 - 评估 - 应用” 的闭环体系。唯有如此,才能让循环农业从理论走向田间,真正实现 “降本、增值、环保” 的多重价值。

不同地区的水、土、气候条件,决定了循环农业的 “先天骨架”。脱离地理气候的盲目模仿,往往导致模式 “水土不服”。需针对五大典型场景,构建差异化适配逻辑:

西北等干旱区域的核心制约是水资源短缺,需将 “水 - 肥 - 养” 循环绑定。如宁夏 “枸杞 - 羊 - 沼” 模式,利用羊粪产沼气供能,沼渣沼液通过滴灌精准输送至枸杞根部,同时枸杞修剪枝条作为羊饲料,既减少蒸发损耗,又实现 “废弃物 - 资源” 的内部循环,使每亩枸杞灌溉用水减少 30%,化肥用量降低 40%。这种模式的关键在于 “用循环保水、用精准提效”,避免传统漫灌与化肥滥用的双重浪费。

南方丘陵等多雨区域易涝且废弃物易腐烂,需通过 “立体种养” 消化资源、抵御灾害。湖南 “稻 - 渔 - 鸭共生” 模式颇具代表性:稻田挖沟储水防涝,鸭子啄虫除草、粪便肥田,鱼类疏通土壤孔隙,秸秆粉碎后既可还田又能作鱼饲料,形成 “一田三收” 的生态链。此外,林下 “土鸡 + 菌渣” 循环亦适配多雨环境 —— 湿润林下适合土鸡散养,土鸡粪便与食用菌菌渣堆肥后反哺果树,既解决菌渣堆积问题,又提升果品品质。

西南山地平地少、机械化难,需按海拔构建 “立体循环带”。如云南某山村的 “山脚粮 - 山腰果 - 山顶养” 模式:山脚种植玉米,秸秆青贮喂山腰果园下的肉牛,牛粪施给果树,山顶养蜂采集果树花蜜,形成 “粮食保基础、果品提收益、蜂蜜创溢价” 的分层体系。同时利用山地溪流建设小水电,为养殖棚温控供电,废水经沉淀后灌溉山脚农田,让 “水、电、种养” 形成联动,破解山区资源分散难题。

华北平原土地集中但连作障碍突出,需通过 “种养加” 全链条循环破解。河南某合作社的 “小麦 - 肉牛 - 加工 - 粪污还田” 模式,种植 1000 亩小麦,秸秆青贮满足 500 头肉牛饲料需求,牛粪经大型沼气池处理后,沼肥全覆盖农田解决连作导致的土壤肥力下降问题;同时将部分小麦加工成淀粉、部分牛粪制成商品有机肥外销,使产业链收益较单一种植提升 2-3 倍。规模化循环的核心在于 “以量补价、以链增值”,用大基数资源摊薄成本、延伸收益。

东北、青藏等高寒区无霜期短、冬季生产空白,需聚焦 “抗逆品种 + 错季利用”。黑龙江 “春玉米 - 生猪 - 秸秆黄贮” 模式,选择生长期 100 天左右的耐寒玉米,秸秆黄贮(低温下不易腐烂)作为生猪越冬饲料,猪粪还田保障次年玉米肥力;青海则依托牦牛耐寒特性,发展 “牦牛养殖 + 牦牛肉冷链加工”,粪污制成有机肥用于春季牧草种植,既填补冬季养殖空白,又通过冷链延长产品销售周期,让 “冷资源” 变成 “热经济”。

地理气候是 “先天条件”,资源短板则是 “后天制约”。需从 “自然资源、生产资源、基础设施” 三维度评估,明确循环模式的 “突破口” 与 “禁区”:

水资源短板看 “降水量 + 灌溉效率”—— 若年均降水量低于 400mm、灌溉水利用率不足 50%,需优先设计节水型循环;土壤短板看 “肥力 + 质地”—— 有机质含量低于 1.5% 或盐碱化严重,需以 “粪污还田、秸秆覆盖” 为核心改良土壤;气候短板看 “无霜期 + 灾害频率”—— 无霜期短于 150 天或年灾害超 2 次,需选择短周期种养结合模式,避免 “一年投入、半年空耗”。

纯种植区若仅产秸秆(单一废弃物占比超 80%),需补充 “小规模养殖”(如秸秆喂羊)以获取粪污,避免循环链断裂;纯养殖区若粪污过剩、缺乏秸秆等辅料,需搭配 “周边秸秆收购” 或 “种植短期牧草”,确保粪污资源化(如制有机肥)的原料平衡。同时,需评估本地抗逆品种资源 —— 干旱区若无沙棘、枸杞等耐旱作物,盲目发展林果循环易导致失败。

无灌溉设施的区域,不盲目推广 “高耗水种养”(如稻田养鱼);无初加工设施的偏远山区,不强行搞深加工(如果蔬汁生产),优先选择 “废弃物本地消化”(如秸秆直接还田);距市场车程超 3 小时且无冷链的地区,不侧重生鲜产品外销,聚焦 “本地循环 + 初级加工”(如腌制品、干制品)。短板评估的核心是 “不与条件对抗,只与资源适配”,避免 “投入百万建设施,因缺原料成摆设”。

若说因地制宜与短板评估是 “搭框架”,农业废弃物与生物资源数据则是 “填血肉”。需通过 “收集 - 分析 - 应用” 全流程,让数据指导循环模式的 “规模、路径、效益”:

一手调研聚焦 “生产端细节”—— 通过农户访谈 + 田间实测,掌握秸秆亩均产量(如小麦 300-500kg / 亩)、养殖粪污日排放量(如生猪 8-10kg / 头 / 天)、现有处理方式(如秸秆焚烧率、粪污还田率);二手数据整合 “宏观支撑”—— 从农业农村局获取作物种植面积、养殖存栏量,从行业标准(如《农业源产排污系数手册》)补充缺失参数。数据收集需 “去伪存真”,如剔除 “1 亩玉米产 2000kg 秸秆” 的异常值,确保基础数据可靠。

“量” 的分析定 “资源边界”—— 某村 500 亩小麦产秸秆 20 万 kg,剔除 10% 自用部分,18 万 kg 可支撑约 33 头肉牛饲料需求(1 头肉牛年需秸秆 5475kg),避免养殖规模过大导致秸秆短缺;“质” 的分析定 “技术路径”—— 猪场粪污氮含量 3%、磷含量 1.5%,既可按 “1 亩地 2 吨粪污” 标准直接还田,也可按 “1kg 粪污产 0.2m³ 沼气” 测算,建设对应规模沼气池;“效” 的分析定 “可行性”—— 秸秆制有机肥总成本 100 元 / 吨、售价 300 元 / 吨,年处理 1000 吨可获利润 20 万元,同时减少焚烧污染,验证模式经济与环境效益双优。

循环农业不是 “一建了之”,需通过动态调整、政策衔接、主体协同确保长效。定期(每 1-2 年)更新资源数据,如灌溉设施完善后,可从 “节水循环” 升级为 “高附加值种养”;对接生态补贴(如秸秆还田补贴、沼气工程补贴),降低初期投入;引导农户、合作社、加工企业形成 “利益共同体”,如合作社提供秸秆、企业负责加工、农户参与种养,实现风险共担、收益共享。

循环农业的本质是 “尊重自然规律、利用资源禀赋、依靠数据支撑” 的农业智慧。从干旱区的 “节水闭环” 到平原区的 “规模循环”,从资源短板评估到数据驱动落地,每一步都需紧扣 “因地制宜” 与 “精准高效”。唯有将地理气候的 “先天优势”、资源数据的 “后天赋能” 深度融合,才能让循环农业在不同区域扎根生长,真正成为农业高质量发展的 “新引擎”。

农村生态农业如何以废弃物循环守护绿水...

如何推动农村土地流转?(山西盐湖区实...

循环农业如何重构乡村资源利用与发展格...

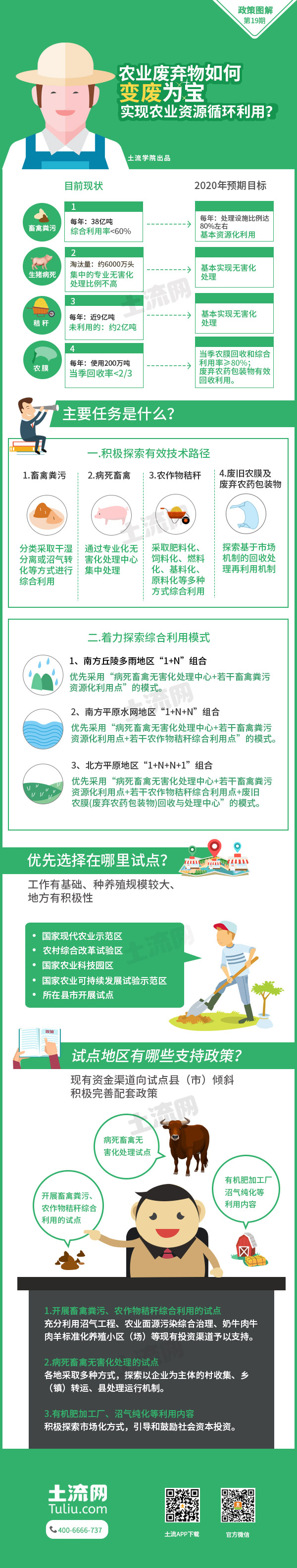

农业废弃物如何变废为宝实现农业资源循...

海口新型城镇化大坡实践:生态撑起循环...

农业农村部将采取一系列措施推动各项惠...

四川省:关于坚持农业农村优先发展推动...

农业农村部关于实施绿色循环优质高效特...

农村清洁低碳能源怎么建?从技术架构到...

2025农村光伏用地申请指南:如何合...

农村创业做什么好?看看这六个项目,让...

统筹粮食、经济、饲料三类作物种植激活...

向多元生态要粮要蛋白:农业种植养殖增...

农业部:征集100个“互联网”现代农...

全球土地可持续发展——改良农业生产实...

复制成功

微信号: bieshu888