来源:土流网2025-10-09 15:34:00

传统农业长期深陷 “高投入、高污染、低循环” 的困境 —— 秸秆焚烧污染大气、畜禽粪污侵蚀水体、化肥农药透支土壤,既破坏生态平衡,又制约农业长远发展。而生态农业以 “减量化、再利用、资源化” 为核心,通过农业废弃物的循环转化,搭建起 “生产 - 生态 - 经济” 协同的新模式。如今,这一模式已从理念倡导走向全球实践,不仅重塑农业生产逻辑,更成为修复环境、助力 “双碳” 目标的关键路径。

农业废弃物并非 “垃圾”,而是生态农业的 “养分银行”。种植业的秸秆、残枝,养殖业的粪污、垫料,加工业的果渣、菌渣,通过精准转化技术,可变为肥料、饲料、能源,构建起农业系统的物质闭环。

肥料化利用是最基础的循环路径。将秸秆(碳源)与畜禽粪污(氮源)按 30:1 比例混合堆肥,20-30 天即可腐熟为有机肥,还田后每亩农田有机质含量可提升 0.1%-0.2%,化肥用量减少 30% 以上;畜禽液体粪污进入沼气池,发酵产生的沼渣可做基肥、沼液可做叶面肥,形成 “粪污 - 沼气 - 肥料” 的能源与养分双循环。在南方丘陵地区,“猪 - 沼 - 果” 模式已成为标配 —— 万头猪场的沼气池年产沼气 15 万立方米,可满足 500 户农户用能,沼渣沼液灌溉 200 亩果园,使果品优质率提升 20%。

饲料化利用则打通了 “种植 - 养殖” 的链路。新鲜玉米秸经青贮处理后,适口性与消化率大幅提升,可替代奶牛 30% 的精饲料,每吨成本仅为精饲料的 1/3;苹果渣、柑橘渣等加工副产物,经烘干后添加到蛋鸡饲料中,既能提升蛋壳硬度,又降低养殖成本。北方粮食主产区的 “秸秆 - 青贮 - 肉牛 - 粪污 - 还田” 模式,让 1 亩玉米秸转化为 0.8 吨青贮饲料,肉牛粪污堆肥还田后,玉米亩产提升 10%,实现 “秸秆不落地、粪污不污染”。

能源化与基质化利用进一步拓展了循环边界。干秸秆压缩成生物质颗粒燃料,可替代煤炭为温室供暖;菌渣与珍珠岩混合制成的育苗基质,保水保肥性远超传统泥炭,蔬菜幼苗成活率提升 15%。这些技术不仅解决了废弃物污染问题,更让农业系统从 “依赖外部投入” 转向 “内部自给”。

如今,生态农业已在全球范围内形成 “政策驱动、技术赋能、市场扩容” 的发展态势。欧盟通过 “绿色新政” 设立 400 亿欧元专项基金,要求 2030 年有机农业面积占比达 25%;美国推出 “气候智能型农业激励计划”,对采用覆盖作物的农户给予每亩近 80 元补贴。全球生态农业市场规模已达 2.7 万亿美元,年增长率约 8%,技术融合成为核心竞争力 —— 以色列滴灌技术使水资源利用率超 95%,荷兰农田数字模型辅助决策准确率达 92%,巴西用昆虫病原线虫控制甘蔗螟虫,减少农药使用 60%。

在中国,生态农业的发展更具 “本土化创新” 特色。政策层面,2024 年中央财政安排 4.8 亿元农业生态资源保护资金,支持地膜回收、秸秆综合利用,《农业绿色发展促进法》明确禁止秸秆露天焚烧,全国畜禽粪污综合利用率达 79.4%。技术层面,河北的 “空天地全域感知系统” 降低信息采集成本 70%、节水 35%;吉林乾安通过 “酸性磷石膏改土”,让重度盐碱地水稻亩产从 26.7 公斤跃升至 588 公斤;内蒙古宁城酵素苹果产业园以 “落果 - 酵素 - 土壤修复” 闭环,减少化肥农药 80%,亩均收入达普通苹果的 3 倍。

区域差异则让中国生态农业呈现 “梯度发展” 特征:东部沿海聚焦智慧农业与都市农业,江苏物联网监测覆盖率超 80%,上海 “鱼菜共生” 工厂产能达传统模式的 5 倍;中部粮食主产区推广规模化循环模式,河南秸秆综合利用率超 88%,湖北 “稻虾共作” 亩均增收 3000 元;西部生态脆弱区注重 “生态保护与特色农业协同”,云南普洱茶园通过 “林下种植” 降低病虫害 50%,四川凉山州 “花椒 + 中药材” 立体种植治理石漠化 20 万亩,农户年人均增收 4000 元。

生态农业的终极意义,在于将农业生产从 “环境索取者” 转变为 “生态修复者”,其环境效益体现在土壤、水资源、生物多样性、碳减排等多个维度,形成可感知、可量化的生态改善。

在土壤保护上,生态农业以 “养地” 替代 “耗地”。有机肥与秸秆还田让土壤团粒结构占比提升 20%-30%,避免板结;果园生草覆盖使地表植被覆盖率从 10% 提升至 80%,土壤侵蚀量减少 30%-50%;长期生态种植可维持 90% 以上的土壤微生物种群,相比传统种植,微生物多样性提升 40%-50%,土壤 “活性” 显著增强。

在水资源保护上,生态农业实现 “节水 + 净化” 双重目标。滴灌技术比漫灌节水 30%-50%,秸秆覆盖减少地表蒸发,使土壤含水量提升 15%-20%;有机肥替代化肥后,氮磷流失率从 20%-30% 降至 5%-10%,农田生态缓冲带对氮磷的净化效率达 40%-60%。江苏太湖流域推广 “稻鸭共作 + 有机肥” 模式后,流域氮磷排放量减少 40%-60%,蓝藻爆发频次下降 30%。

在生物多样性提升上,生态农业重构 “农田生态系统”。玉米与大豆间作、果园套种蔬菜,使作物种类从 1 种增至 3-4 种,为昆虫、鸟类提供食物;生物防治替代化学农药,让棉田瓢虫种群数量增加 5-10 倍,传粉昆虫减少率从 60% 降至 10% 以下;云南哈尼梯田种植 10 余种本土水稻,遗传多样性提升 80%,避免本土物种基因流失。某试点区域调查显示,生态农田的鸟类种类从 8 种增至 25 种,蛙类数量提升 3 倍,自然控害率达 50%。

在碳减排与化学污染治理上,生态农业贡献显著。有机肥替代 50% 化肥,每亩每年可减少碳排放 100-150 公斤 CO₂当量;秸秆资源化利用避免焚烧,每亩减少碳排放 200-300 公斤 CO₂当量;土壤固碳量达每亩每年 50-100 公斤有机碳,相当于固定 180-360 公斤 CO₂。同时,可降解农膜替代传统塑料膜,回收率从 30% 提升至 80%,土壤农药残留量降低 80%-90%,酸化土壤 pH 值每年提升 0.1-0.2 个单位,逐步恢复土壤健康。

从农业废弃物的 “变废为宝”,到全球范围内的规模化实践,再到对环境的全方位修复,生态农业已超越 “生产模式” 的范畴,成为破解资源约束、应对气候变化、实现乡村振兴的 “绿色解决方案”。它既产出安全优质的农产品,又守护绿水青山,更创造经济价值,实现 “环境友好、经济高效、社会可持续” 的三重统一。未来,随着技术创新的深化与政策支持的强化,生态农业必将成为全球农业发展的主流,为构建人与自然生命共同体提供坚实支撑。

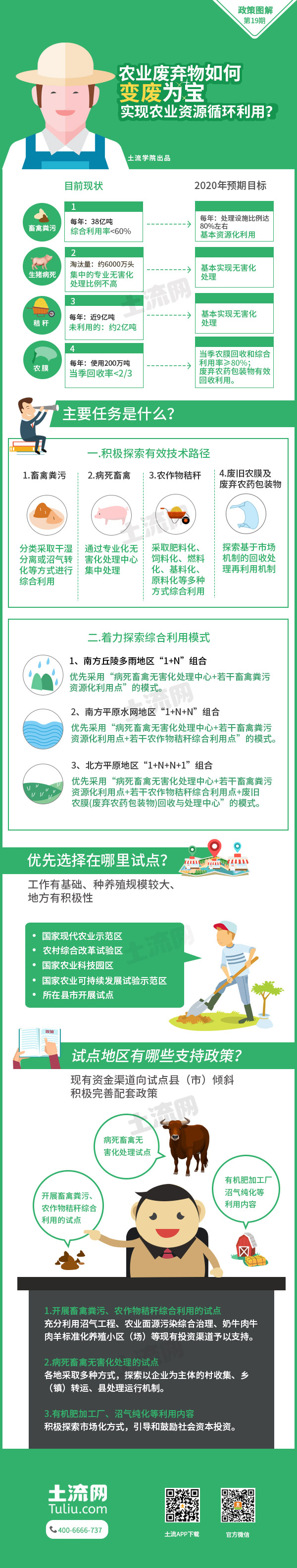

农业废弃物如何变废为宝实现农业资源循...

农村农业智能化如何以科技赋能新农人,...

农村土地不要卖!确权之后要升值!何以...

在南方农村如何打造“猪-沼-果”生态...

忠县集约化发展生态农业农村土地流转面...

农村落地实践循环农业如何不“跑偏”

农村家庭农场与标准化养殖场怎样实现适...

农村返乡创业项目优选:蚯蚓家禽循环养...

农业农村部关于实施绿色循环优质高效特...

在农村如何利用农业废弃物栽培食用菌

2025农村有机废弃物的绿色重生之路...

农药包装废弃物怎么处理?农村农业部发...

农业农村部关于肥料包装废弃物回收处理...

宝丰县推进农村畜禽养殖废弃物处理和资...

发展生态服务产业,将绿水青山变成金山...

复制成功

微信号: bieshu888