来源:土流网2025-07-28 11:05:30

在乡村振兴的时代浪潮中,文化的生命力与产业的创造力成为激活乡土价值的核心引擎。乡村特色文体活动以鲜活的民俗风情、农耕记忆点燃乡村活力,村艺工坊则以传统技艺传承、产业创新筑牢文化根基。二者并非孤立存在,而是通过文化互嵌、功能互补形成深度融合的发展生态,共同书写着 “文化兴村、产业富民” 的乡村振兴新篇章。

乡村特色文体活动是扎根乡土的文化表达,其丰富形态折射出乡村的自然禀赋与人文基因。从陕西社火的铿锵鼓点到江南龙舟的劈波斩浪,从贵州 “村 BA” 的呐喊助威到哈尼梯田马拉松的田园赛道,这些活动或源于千年民俗的传承,或脱胎于农事劳作的创意,或融合了现代休闲的潮流。它们不仅是村民情感联结的纽带,更是乡村对外展示的 “文化名片”。而挖掘培育这些活动,需立足资源普查、村民主体与差异化定位,让每一场庙会、每一次竞技都成为乡土文化的生动注脚。

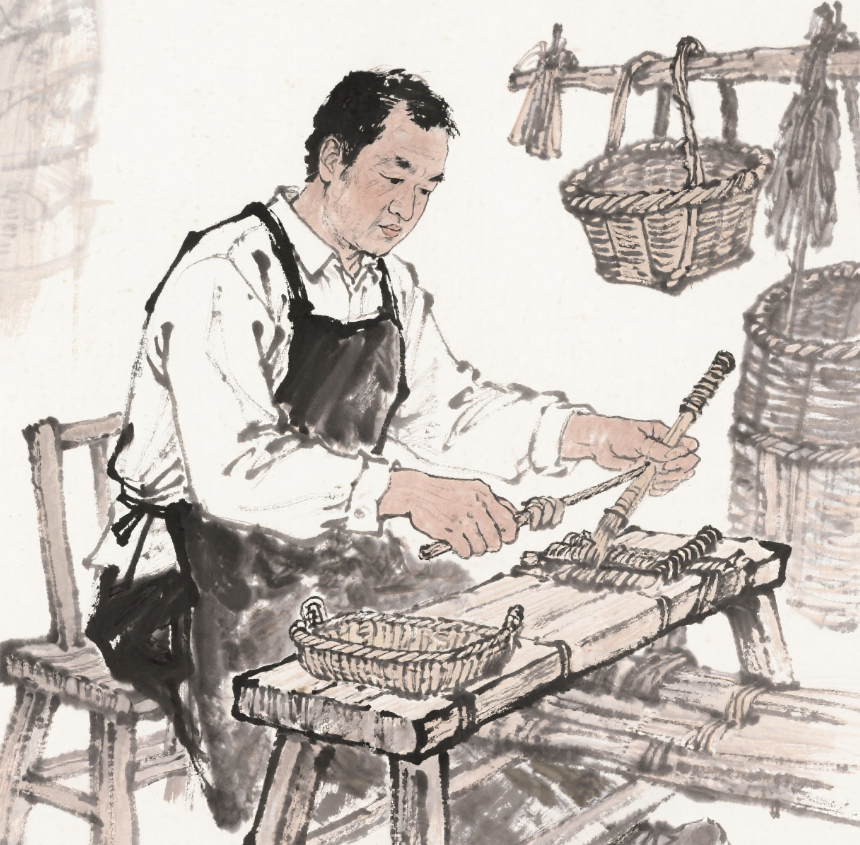

村艺工坊则是乡村文化产业化的重要载体,承载着技艺传承与民生改善的双重使命。从重庆文峰木雕工坊的龙凤纹样到安徽洪禧工坊的手工编织,从丹寨蜡染工坊的蓝白世界到荆州陶艺工坊的楚韵传承,工坊以 “非遗 + 产业”“党建 + 农户” 等多元模式,让传统技艺走出博物馆,成为村民指尖生金的 “致富术”。其功能早已超越单纯的生产场所,演变为技能培训的课堂、文化交流的平台、乡村文旅的支点,在保护文化遗产的同时,为乡村注入可持续发展的经济动能。

当乡村特色文体活动遇上村艺工坊,便碰撞出 “1+1>2” 的融合效应,这种融合不是简单叠加,而是文化基因的互嵌与功能价值的互补。在内容共创维度,工坊技艺为文体活动注入文化内核。蜡染工坊可为丰收节的祭祀舞蹈定制盛装,木雕艺人能为庙会竞技打造特色奖品,剪纸非遗传承人可指导村民创作节庆主题作品,让每一项活动都成为技艺展示的舞台。贵州台盘村 “村 BA” 之所以火爆全网,正是因为苗族银饰奖杯、斗牛表演等本土元素的融入,而这些元素的呈现离不开当地手工艺工坊的支持。

场景融合让活动体验更具沉浸感。工坊的庭院可化作乡村故事会的现场,村民坐在草编坐垫上听传说,艺人同步演示场景编法;陶艺工坊的工作室能变身为亲子运动会的分会场,家长与孩子合作捏制谷物陶罐,将丰收喜悦凝固成永恒纪念。湖北金家窑陶艺工坊在举办陶艺大赛时,同步设置拉坯体验、古窑参观等活动环节,让文体活动与工坊体验无缝衔接,游客参与度提升近三倍。

流量互哺则构建起可持续的运营闭环。文体活动为工坊带来旺盛人气,乡村马拉松的补给站可设为手工艺品展销点,民俗文化节的互动区能成为非遗体验摊位;而工坊的营收又反哺活动运营,安徽某竹编工坊约定每售一件产品提取 5 元作为广场舞大赛基金,实现 “活动带火产业,产业滋养活动” 的良性循环。丹寨蜡染工坊借助苗族吃新节的流量,将节庆主题蜡染作品销量提升 40%,部分利润用于次年斗牛比赛奖金,形成文化传承与产业增收的正向循环。

人才联动更让融合发展有了核心支撑。工坊传承人既是技艺导师,也是活动策划者,皮影戏艺人可组织乡村皮影大赛,书法工坊书法家能发起春联创作赛;而文体活动中涌现的创意达人,又成为工坊的 “新创客”,乡村街舞爱好者将动作融入木雕设计,诗歌爱好者与布艺工坊合作推出 “诗意围巾”,让乡村文化在代际传承中焕发新生。

这种融合发展的深层价值,在于重塑乡村文化生态与经济格局。当文体活动有了文化根脉,便摆脱了同质化困境,成为独特的 “乡村 IP”;当工坊有了场景流量,便突破了销售瓶颈,实现从 “卖产品” 到 “卖文化” 的升级。更重要的是,融合过程中村民既是参与者也是受益者,在筹备活动、制作产品、接待游客的过程中,获得感与归属感不断增强,乡村的凝聚力与活力也随之提升。

从丹寨蜡染工坊与吃新节的联动,到袁家村手作体验与民俗活动的结合,无数实践证明:乡村振兴需要文化活力的彰显,也需要产业动能的支撑。乡村特色文体活动与村艺工坊的深度融合,正是以文化为魂、以产业为骨,让乡村在传承中创新,在热闹中发展。未来,随着融合路径的不断拓展,更多乡土文化将被激活,更多乡村资源将被盘活,为乡村振兴注入源源不断的内生动力,让 “文化兴村、体育富民” 的愿景照进现实。

中国城镇化拓展新空间激发投资和消费潜...

从“手工小作坊”到“智能产业链”,科...

2025返乡创业新路径创办村艺工坊让...

靠土地改革拓展发展新空间

循环农业如何重构乡村资源利用与发展格...

人社部等6部门印发《关于巩固拓展社会...

人力资源社会保障部等五部门关于切实加...

中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻...

关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚...

大食物观与乡村振兴战略:紧密关联下的...

县域国土空间治理以土地“活”促乡村“...

乡村的“”空间-生态-产业“”如何协...

乡村旅游发展空间广阔同质化问题待解

66个“非遗工坊典型案例”公布,具体...

如何让农耕文化在乡村旅游中“活”起来...

复制成功

微信号: bieshu888