来源:土流网2025-07-09 11:16:17

在甘肃河西走廊的戈壁滩上,一片特殊的"蓝色农田"正在改变传统农业的认知——3米高的光伏板阵列下,香菇在恒温恒湿环境中茁壮生长,而板间空地里的枸杞苗正吸收着经过光伏板过滤的柔和阳光。这种"板上发电、板下种植"的农光互补的光伏农业模式,正在全国23个省份的试点项目中展现出惊人的生命力。

农光互补的核心在于对土地的立体化改造。在山东寿光的创新基地,工程师采用"可调倾角支架系统",夏季将光伏板角度调至28°为西红柿遮阴降温,冬季调整为15°让阳光直射草莓苗床。这种动态调节使单位土地产出效益提升240%,远超单纯种植或发电的收益总和。值得注意的是,项目选址严格避开了基本农田,转而改造盐碱地和废弃矿区,仅2024年就盘活全国低效土地12.6万亩。

不同作物对光照的需求催生了多元种植方案。云南楚雄的"光伏三七"示范基地里,耐阴的三七药材在板下形成黄金种植带,透光率控制在35%的碲化镉薄膜电池既满足发电需求,又模拟出三七原始林下生长环境,使皂苷含量提升17%。而在江苏盐城的渔光互补项目,水上光伏板减少藻类繁殖,水下养殖的鲈鱼亩产反而提高20%,形成独特的"光-鱼-藻"生态链。

投入产出比始终是农户最关心的问题。以河北平山光伏农业项目为例:初期每亩8-12万元的投入中,光伏组件占65%,但通过申请农业农村部清洁能源补贴(每度电补贴0.18元)和地方产业扶持资金,实际成本可压缩30%。项目运行后,年均发电收益约9000元/亩,叠加特色农产品收入,多数家庭5-7年即可回本。更深远的意义在于,这种模式创造了"光伏运维员+新型农民"的复合岗位,河南兰考项目就带动周边200余农户实现年增收3.2万元。

尽管优势明显,农光互补仍面临技术适配难题。在东北等高寒地区,冬季积雪会影响光伏板效率,吉林白城的解决方案是开发"光伏暖棚+地热储能"系统,夜间用地热为草莓保温。另一些地区则出现"重光轻农"苗头,对此农业农村部2025年新规要求:农光项目必须确保农业产值不低于同类地块80%,否则取消补贴资格。

这场"阳光与泥土的联姻"正在重塑中国农村的生产图景。随着智能灌溉机器人、光伏自动追光系统等新技术的普及,农光互补或将成为破解"耕地红线与能源转型"双重难题的金钥匙。正如中国农业大学康绍忠院士所言:"未来的农田将是三维的生态系统,每一缕阳光都要完成发电与育禾的双重使命。"

财政托底科技赋能:农业保险政策如何筑...

乡村全面振兴:产业赋能前景好,创业加...

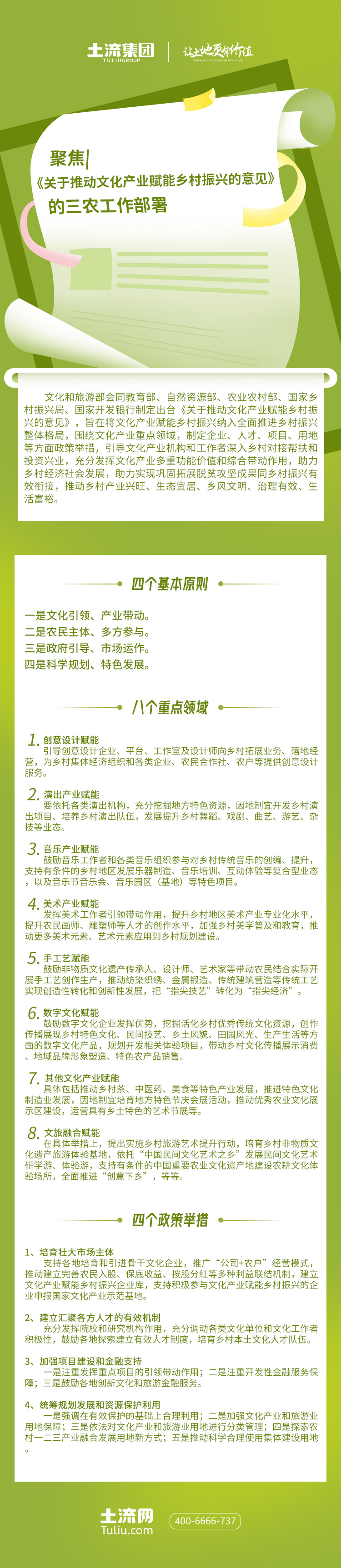

聚焦|《关于推动文化产业赋能乡村振兴...

“互联网”如何赋能乡村振兴?

描绘乡村振兴战略美好愿景“施工图”—...

农业部部长韩长赋:用“三个让”描绘乡...

农村清洁低碳能源怎么建?从技术架构到...

特色农业发展模式探讨:助力乡村振兴有...

农业大数据助力乡村振兴|土流集团受邀...

土流网与上海农业要素交易所签约政企合...

引进“皇城村模式”:发展休闲农业和乡...

韩长赋:学习习近平总书记相关论述,做...

韩长赋:深入学习贯彻习近平总书记重要...

韩长赋谈乡村振兴战略初步安排:具体怎...

2025年安徽黄山市持续推进农村产权...

复制成功

微信号: bieshu888