来源:土流网2025-09-11 16:48:46

当都市人厌倦了钢筋水泥的禁锢,一场 “向田园回归” 的消费浪潮正悄然兴起。观光生态农业作为乡村振兴的重要抓手、农业转型的关键路径,并非简单的 “农业 + 旅游” 叠加,而是以生态为底色、农业为根基、观光为纽带的 “三生融合”(生产、生活、生态)新业态。它既守护着绿水青山的生态本底,又激活了农业的多元价值,更满足了人们对田园生活的向往。打造这一模式,需遵循 “顶层定调、核心筑基、延伸增值、运营护航” 的系统逻辑,让田间地头成为兼具生产效益、生态魅力与休闲价值的幸福空间。

一、顶层设计锚定差异化的 “根” 与 “魂”

观光生态农业的成败,始于精准的顶层规划。若脱离资源禀赋盲目复制,终将陷入 “千园一面” 的同质化困局。唯有立足本土、找准定位,才能让项目扎下 “根”、立起 “魂”。

资源评估是定位的前提。需系统梳理项目所在地的自然资源、农业资源与文化资源,挖掘不可复制的特色基因。云南普洱的茶文化庄园,依托千年古茶树资源与茶马古道文化,打造 “采茶制茶 + 古道研学 + 茶宿体验” 的特色路线;陕西关中的农耕民俗园,以黄土高原的梯田地貌为基础,融入剪纸、皮影等非遗文化,成为展示关中农耕文明的窗口。这些成功案例的共性,在于将 “在地性” 转化为核心竞争力 —— 湿地资源可聚焦 “观鸟 + 渔耕”,梯田地貌可主打 “摄影 + 稻作”,古村落则能深耕 “民俗 + 民宿”,让每一处资源都成为独特的 “记忆点”。

市场细分是定位的关键。不同客群的需求差异,决定了产品设计的方向。针对 1-2 小时车程的近郊客群,需提供 “短平快” 的亲子采摘、田园烧烤等轻体验;面向 3-5 小时车程的中远程客群,要打造 “深度化” 的研学课程、生态民宿等度假产品;而专项客群如摄影爱好者、康养人群,则需配套季节性景观、森林疗愈等定制服务。同时,合规性规划是项目落地的 “安全锁”—— 需明确农业用地、旅游建设用地的边界,严守基本农田保护红线,提前办理环境影响评价手续,主动对接 “休闲农业示范点” 等政策扶持项目,为项目发展争取资源保障。

二、筑牢 “生态为基、体验为魂” 的闭环

观光生态农业的核心竞争力,在于实现 “生态可循环、农业有特色、观光有温度” 的有机统一。生态是不可逾越的底线,体验是吸引游客的抓手,二者缺一不可。

构建生态循环农业体系,是项目的 “生命线”。需摒弃 “重观光、轻农业” 的短视思维,以绿色生产为核心,打造可持续的农业生态系统。在种植养殖模式上,可推广 “稻渔共生”“林下种养”“猪 - 沼 - 果” 等循环模式:江苏兴化的垛田农业,通过开挖沼泽地形成 “上农下渔” 的垛田,油菜种植与鱼虾养殖相得益彰,春季千垛菜花成为全国闻名的景观;福建武夷山的生态茶园,采用 “茶鸡共生” 模式,鸡啄食害虫、粪便肥田,既减少了农药使用,又提升了茶叶品质。同时,要注重生物多样性保护 —— 保留农田边界的野花带、沟渠湿地,种植蜜源植物吸引昆虫,不仅能维持农田生态平衡,更能形成 “春季花海、夏季稻浪、秋季丰收、冬季温室” 的四季景观,为观光奠定基础。

设计多元化观光体验体系,是项目的 “吸引力引擎”。需将农业生产的 “过程” 转化为游客可参与、可感知的 “体验”,覆盖 “看、玩、学、吃、住” 全场景。在生产体验上,让游客挽起裤脚插秧、挎着竹篮采摘、坐在塘边垂钓,亲身感受农事劳作的乐趣;在教育体验上,建设农业科普馆展示农作物生长奥秘,开发 “从种子到餐桌” 研学课程,让学生在磨豆腐、做果酱的过程中理解农业价值;在文化体验上,邀请民间艺人表演皮影戏、舞龙舞狮,设置陶艺、竹编等手工工坊,让传统文化在互动中传承;在康养体验上,推出 “农场直供” 的有机餐饮,打造森林步道、瑜伽营地,让游客在自然中放松身心。浙江安吉的鲁家村,正是通过 “18 个家庭农场 + 农事体验 + 民宿集群” 的模式,将单一农业转化为 “可玩、可学、可住” 的综合体,年接待游客超百万人次。

三、延伸价值从 “单次观光” 到 “全链增值”

单纯依靠门票、采摘的收入,难以支撑项目的长期运营。观光生态农业需突破 “农业只卖产品、旅游只卖门票” 的局限,通过产业链延伸实现 “价值倍增”。

农产品深加工是增值的 “第一站”。将新鲜果蔬转化为果酱、罐头,把茶叶、中药材加工成礼盒,让 “田间好物” 成为游客带得走的 “伴手礼”。台湾清境农场以高山牧场为核心,开发出鲜牛奶、奶酪等乳制品,年销售额占总收入的 30% 以上;山东兰陵国家农业公园将大蒜加工成黑蒜、蒜粉等产品,既解决了农产品滞销问题,又提升了附加值。文创 IP 开发则是品牌的 “放大器”—— 以当地作物、民俗为原型设计卡通形象,推出笔记本、帆布袋等文创产品,能让品牌形象更鲜活。江苏无锡的阳山水蜜桃庄园,以 “桃宝” 为 IP 形象,开发系列周边产品,成为年轻人追捧的 “网红伴手礼”。

配套服务升级是体验的 “加分项”。住宿方面,要避免城市化酒店的生硬植入,打造与自然融合的生态民宿 —— 夯土房改造的农舍、稻田边的树屋、花海中的帐篷营地,让游客 “推窗见田、出门入景”;餐饮方面,主打 “从田间到餐桌” 的新鲜,标注食材的种植时间、方式,推出 “柴火灶炖土鸡”“现摘蔬菜沙拉” 等特色菜品;交通方面,铺设木栈道、石板路,配备观光小火车、牛车等接驳工具,让游览更便捷、更具趣味性。安徽黟县的宏村,将徽派古民居改造为精品民宿,结合周边稻田观光、徽州美食制作,形成 “文化 + 农业 + 住宿” 的增值链条,让游客停留时间从 1 天延长至 3 天以上。

四、保障运营让模式 “活起来”“走长远”

好的项目需要专业的运营管理,才能实现从 “建成” 到 “盈利” 再到 “可持续” 的跨越。这需要构建团队、营销、服务、风险四位一体的保障体系。

专业化团队是运营的 “核心引擎”。需打破 “农民自办自管” 的传统模式,组建涵盖农业技术、旅游运营、营销策划、后勤保障的复合型团队 —— 农业技术人员负责生态种植养殖,确保农产品品质;旅游运营人员设计体验活动,提升游客满意度;营销策划人员打造品牌、拓展市场。同时,要联动本地村民,雇佣他们参与田间管理、餐饮服务,既降低人力成本,又带动村民增收,增强项目与社区的粘性。

线上线下融合是营销的 “破圈密码”。线上通过抖音、小红书发布 “沉浸式体验” 短视频,如 “插秧 vlog”“民宿夜景”“美食制作过程”,挂载团购链接吸引流量;通过微信公众号发布攻略文章,建立粉丝社群增强互动;在携程、美团等 OTA 平台优化产品展示,提升评价排名。线下与旅行社合作推出 “乡村旅游线路”,与学校、企业共建 “研学基地”“团建基地”;举办插秧节、丰收节、赏花节等主题节庆,通过 “节庆 + 媒体报道” 扩大影响力。河南信阳的茶旅小镇,借助 “抖音挑战赛” 吸引百万网友参与,让 “采茶体验” 成为网红项目,客流同比增长 50%。

安全与风险管控是发展的 “压舱石”。需建立标准化服务流程,制定员工接待礼仪、导游讲解规范,设置游客服务中心提供咨询、医疗急救等服务;排查农业生产中的农具使用风险、农药存放风险,旅游设施中的栈道承重、消防设施风险,购买旅游意外险保障游客安全。针对季节性客流波动,通过温室大棚延长采摘期,开发冬季温泉民宿、民俗年货节等项目平衡淡旺季;针对病虫害风险,建立预警机制,采用生物防治技术降低损失;针对市场竞争风险,定期调研竞品动态,及时调整产品结构,如增加 “康养”“银发旅游” 等新兴业态。

观光生态农业的本质,是对农业多元价值的再发现,对乡村功能的再激活。它不是对城市文明的复制,而是对田园文明的创新 —— 既守护了生态的绿水青山,又创造了经济的金山银山,更满足了人们对美好生活的向往。从江苏兴化的千垛菜花到台湾清境的高山牧场,从浙江安吉的鲁家村到安徽黟县的宏村,这些成功案例证明:唯有坚守 “生态为基、农业为魂、观光为翼” 的初心,做好顶层规划、夯实核心要素、延伸产业链条、强化运营管理,才能让观光生态农业真正实现 “生态效益、经济效益、社会效益” 的统一,成为乡村振兴的 “新引擎”,让每一片田野都充满生机与希望。

观光农业,休闲农业、生态农业、文创农...

西安西园生态农业观光示范园项目简介

生态农业观光园的规划设计原则有哪些?...

在南方农村如何打造“猪-沼-果”生态...

看看兴化市是如何打造高效生态农业经济...

新土改望推动土地流转生态农业投融资价...

破局传统农业:新质生产力如何驱动乡村...

湖南临湘市780亩观光茶园、465亩...

现代生态、观光、农业项目有哪些?发展...

农村生态农业如何以废弃物循环守护绿水...

生态农业模式有哪些?国家有相关的优惠...

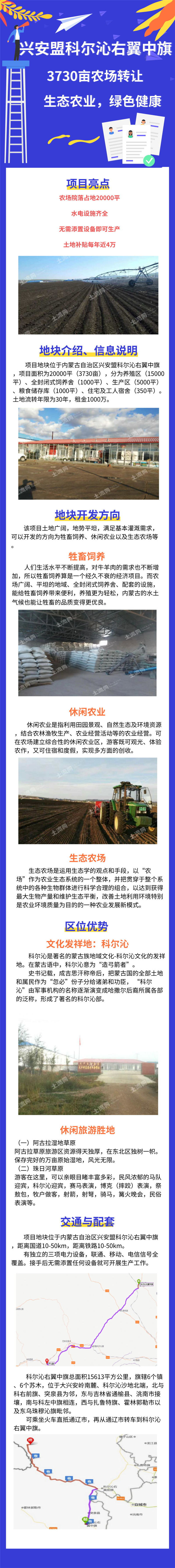

兴安盟科尔沁右翼中旗3730亩农场转...

陕西延安甘泉石门镇604亩生态农业旅...

“四位一体”的生态农业大棚是哪四位?...

2018年生态农业补贴政策:有哪些发...

复制成功

微信号: bieshu888