来源:土流网2025-08-05 14:12:29

农业资源区划作为连接自然资源禀赋与农业生产实践的桥梁,既是对地域分异规律的科学认知,也是指导农业布局的实践工具。从刀耕火种时代的经验传承到数字化时代的智能决策,其发展历程折射出人类对农业资源利用的深化与革新,而区划方法的迭代则始终服务于不同时代的农业发展需求。

农业资源区划的核心命题,在于回答 “如何依据资源禀赋划定农业生产的空间边界”。这一过程需平衡自然规律、经济效率与社会需求,形成多层次的区划体系。

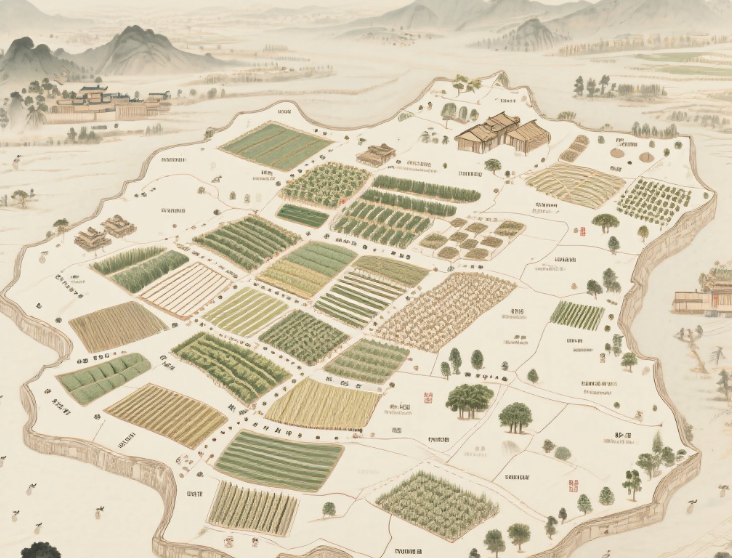

自然要素构成区划的基底。气候条件中的≥10℃积温、年降水量等指标,决定了作物的适种范围 —— 我国秦岭 - 淮河线作为 800 毫米年等降水量线,天然划分出水稻与小麦的主产区;土壤的有机质含量、pH 值则限定了耕地的生产力等级,如东北黑土区因有机质含量达 3%-10%,成为优质商品粮基地。地形地貌进一步细化这种分异,平原地区适合规模化种植,山地则发展立体农业,如云南元阳的哈尼梯田,便是依据海拔高差形成的稻作系统。水资源的时空分布更成为干旱半干旱地区区划的关键,宁夏引黄灌区因黄河水的滋养,在荒漠边缘开辟出 “塞上江南”。

社会经济要素赋予区划动态弹性。人口密度影响农业经营规模,长三角地区因人口密集,形成以都市农业、精品果蔬为主的种植结构;交通通达度重塑市场半径,山东寿光依托便利的高速公路网络,发展成为全国蔬菜集散中心。政策导向则为区划提供制度框架,“永久基本农田” 的划定将优质耕地纳入特殊保护,而生态保护红线则限制了某些区域的农业开发强度。

功能需求推动区划目标升级。传统区划侧重生产效率,现代区划则兼顾多元价值:在粮食安全战略下,全国划定 13 个粮食主产区,承担着 90% 以上的粮食产量;在生态文明建设中,青藏高原东部划定为 “生态保护区”,推行禁牧休耕;在乡村振兴背景下,特色农产品优势区的划定(如陕西洛川苹果区),推动了区域品牌建设。

区划方法的演进体现技术革新轨迹。20 世纪 80 年代依赖实地采样与手工绘图,通过土壤剖面分析确定耕地等级;90 年代引入 GIS 技术,实现气候、土壤数据的空间叠加;如今 “空天地” 一体化监测网络成为标配 —— 高分七号卫星提供 0.5 米分辨率影像,无人机完成地块尺度调查,物联网传感器实时采集土壤墒情,大数据模型则模拟不同气候情景下的区划方案。这种技术跃迁,使区划精度从县域尺度提升至地块尺度,更新周期从十年缩短至年度动态调整。

农业资源区划的发展历程,是国家战略、科技进步与农业需求交织作用的结果,可分为三个鲜明阶段。

萌芽探索期(1949-1978 年) 完成了从经验到科学的转型。新中国成立初期,为恢复农业生产,各地延续 “南稻北麦”“东棉西牧” 的传统布局,区划依赖农民世代积累的生产经验。1950 年代引入苏联农业地理理论后,开始系统调查气候、土壤等自然条件,1958 年完成的《中国农业区划草案》首次将全国划分为 8 个农业区。1978 年全国科学大会将农业资源普查列为国家重点项目,国务院成立全国农业区划委员会,组织 20 万科技人员开展大规模调查,利用美国陆地卫星 MSS 数据完成全国土地资源概查,1985 年《中国综合农业区划》问世,将全国划分为 10 个一级区和 38 个二级区,标志着我国农业资源区划进入系统化、科学化阶段。

系统深化期(1979-2012 年) 实现了从资源普查到功能拓展的跨越。这一阶段区划工作与农业开发紧密结合,1980 年代开展 “四低”(低产耕地、园地、林地、水面)和 “四荒”(荒山、荒地、荒滩、荒水)资源调查,推动了黄淮海平原综合治理、三江平原开发等重大工程。2003 年《优势农产品区域布局规划》出台,构建 “七区二十三带” 的农业战略格局,形成东北玉米、长江流域油菜等专业化生产基地。随着国土空间规划理念的引入,农业区划开始融入生态保护目标,2010 年《全国主体功能区规划》明确农产品主产区、重点生态功能区等定位,使农业生产与生态保护的空间边界更加清晰。

绿色转型期(2013 年至今) 呈现动态化、智能化特征。面对气候变化与资源约束,区划工作转向绿色可持续发展。“三区三线” 划定中,永久基本农田控制线为粮食安全筑牢根基,生态保护红线限制了生态脆弱区的农业开发。技术层面,第三次全国土壤普查建立数字化土壤台账,包含 446 项指标的数据库实现资源动态监测;人工智能算法应用于作物适宜性评价,如江苏省通过机器学习模型,精准划分稻虾共作适宜区。在实践中,各地探索差异化模式:青海互助县按 “川水粮油、浅山节水、脑山畜牧” 布局,资源利用效率提升 20%;四川藏区划定生态农业区,推行 “牦牛 + 青稞” 的有机生产模式,实现生态保护与农牧民增收双赢。

从《尚书・禹贡》对九州土壤的记载到如今的数字孪生农业系统,农业资源区划始终是人类理解自然、利用自然的智慧结晶。当前,气候变化导致积温带北移,使东北地区可种作物边界北扩;生物技术突破让盐碱地种出海水稻,这些变化都在重塑区划的底层逻辑。

未来的农业资源区划,将呈现三大趋势:动态响应机制更加灵敏,通过卫星遥感与地面监测网络,实时更新资源变化数据;多目标协同更加精准,在保障粮食安全的同时,兼顾碳汇、生物多样性等生态功能;智能决策支持更加普及,农民通过手机 APP 即可查询地块的适宜种植方案。这种 “感知 - 分析 - 决策” 的闭环体系,将推动农业生产从 “看天吃饭” 真正走向 “知天而作”。

农业资源区划的发展史,本质上是一部农业现代化的进阶史。它既是对地域分异规律的科学认知,也是对农业生产关系的空间重构,在保护资源、优化布局、提质增效中发挥着不可替代的作用。面向未来,随着智慧农业技术的深度应用,这一古老而年轻的学科必将焕发出新的生命力,为农业强国建设提供坚实的空间支撑。

我国农业保险总体运行情况如何?怎样推...

有机农业市场发展前景如何?怎样做才赚...

特色农产品保险保费定价逻辑是怎样的?...

祁阳县如何规范矿业权市场?怎样合理开...

四川省国土资源厅关于印发《关于服务保...

我国旱地水资源问题,制约农业发展

齐河县农业发展以及矿产资源

“在有限的土地资源上探索农业发展新模...

农村“三资”管理如何唤醒沉睡的乡村资...

如何加强自然资源要素保障促进现代物流...

2025农村如何激活乡村资源价值打造...

2023江苏省耕地地力补贴标准是多少...

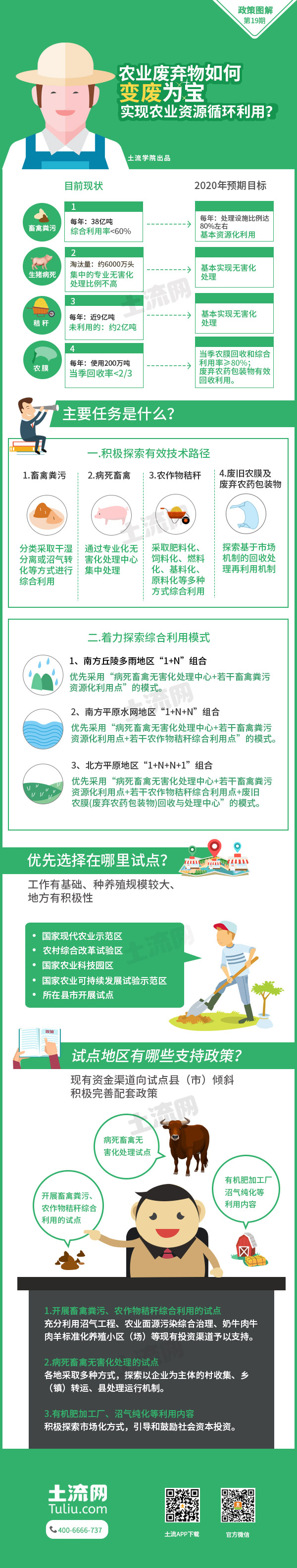

农业废弃物如何变废为宝实现农业资源循...

荷兰农业如何突破资源短板,走高效农业...

2018年种植业工作要点有哪些?小农...

复制成功

微信号: bieshu888